Шрифт:

Закладка:

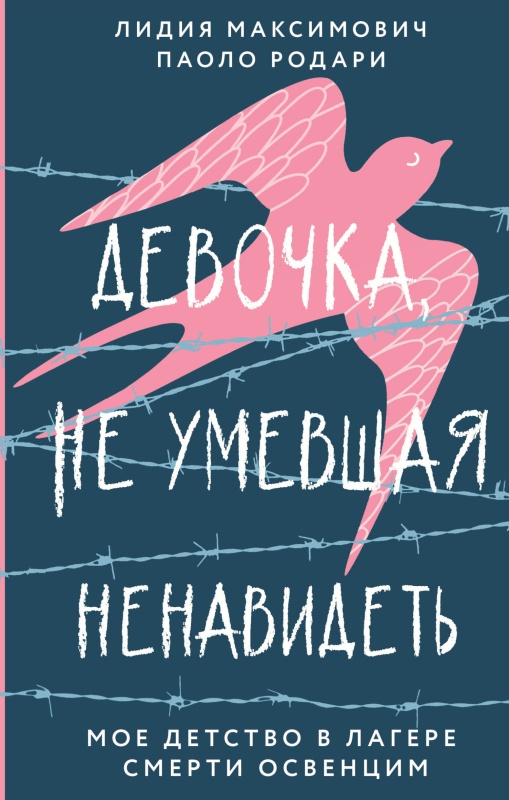

Мама пробиралась по ночам в детский барак и заставляла меня повторять: меня зовут Люда, мне пять лет, я дочь белорусских партизан, меня увезли в Биркенау. Она хотела, чтобы я помнила свою историю. В мае 2021 года мир облетела фотография: папа римский Франциск склонил голову перед пережившей холокост женщиной и поцеловал татуировку с лагерным номером на ее руке. Этой женщиной была 81-летняя Лидия Максимович, белорусская узница Биркенау – самого страшного освенцимского лагеря смерти. Ее семья, ушедшая в партизаны, попала в лагерь, когда ей было всего три года. Белорусские леса стали последним светом, который Лидия видела, прежде чем сойти в лагерный мрак. Маленькой девочке предстоит пережить не только разлуку с матерью, голод и ужас близкой смерти, но и бесчеловечные эксперименты Йозефа Менгеле… Она вышла оттуда в январе 1945 года, за руку с польской женщиной, решившей удочерить одну из «сироток», замерзавших в усеянном трупами лагере. Лидия осталась у приемной матери, но не забывала свою настоящую мать, не переставала ее искать всю жизнь – и нашла в Советском Союзе много лет спустя. Ее невероятная история показывает: выжить в нечеловеческих условиях можно, только пронеся в сердце любовь к своей семье и веря в то, что добро обязательно победит.В формате PDF A4 сохранён издательский макет.