Шрифт:

Закладка:

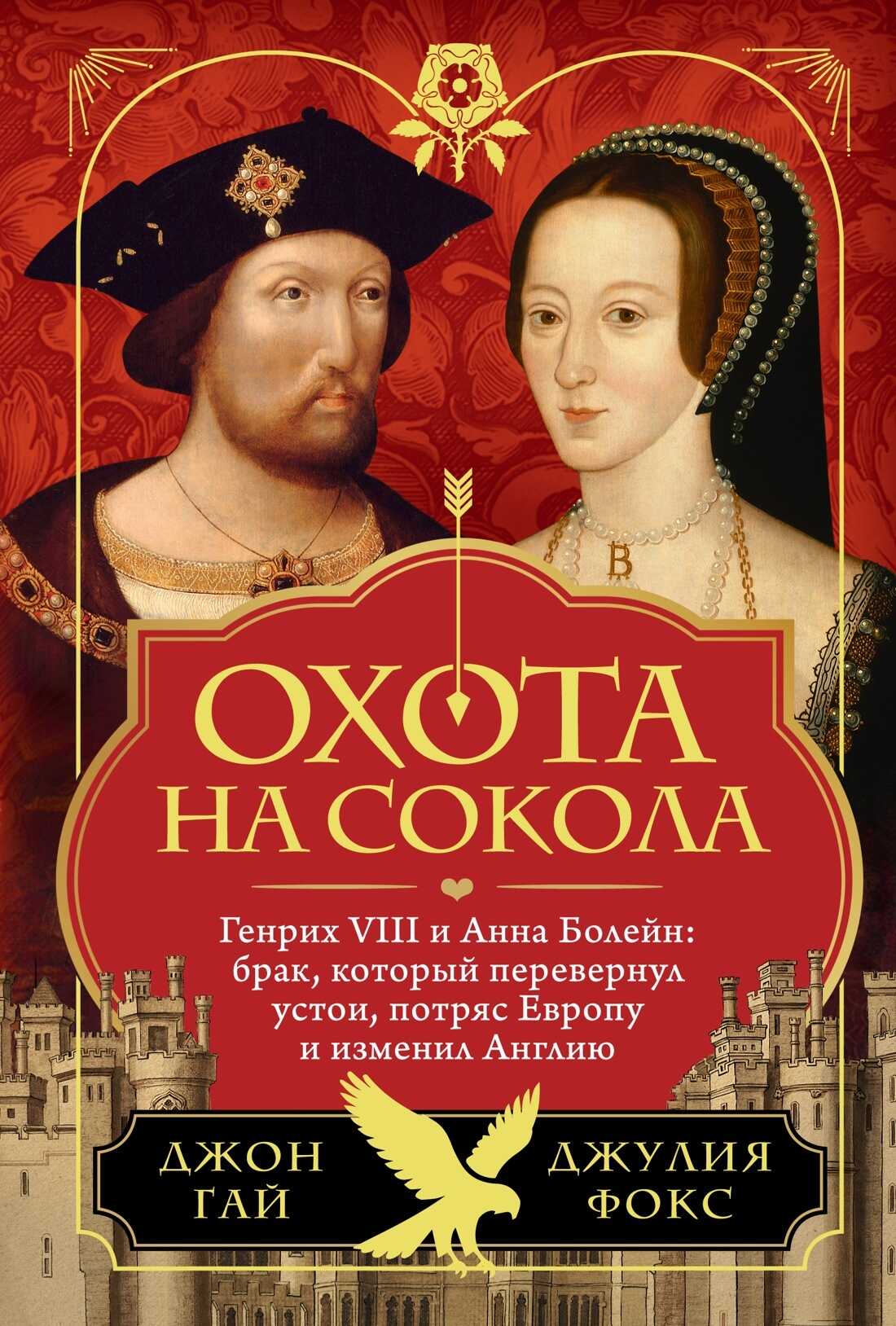

Брак Генриха VIII и Анны Болейн – один из самых впечатляющих сюжетов в истории. За длительными ухаживаниями короля последовала поспешная женитьба на уже беременной Анне и ее коронация, а менее чем через три года страсть мужа сменилась ненавистью такой силы, что он пожелал избавиться от своей супруги.Выдающиеся британские специалисты по эпохе Тюдоров Джон Гай и Джулия Фокс исследуют последние архивные находки и развенчивают исторические мифы, представляя Анну и Генриха абсолютно в новом свете. Они показывают, как тесно связаны отношения Анны и Генриха с важнейшими событиями международной политики в переломные моменты европейской истории и что уже в XVI веке женщина была способна влиять на политику и религиозные убеждения патриархального общества. Особое внимание уделяется выпавшим из поля зрения историков семи годам, которые Анна провела во Франции, а также тому, как она организовала свой двор по новым правилам, что в конечном счете стало одной из причин ее падения. В своей книге, которая служит образцом глубочайшего исторического анализа, Гай и Фокс предлагают оригинальную трактовку одного из самых значимых браков в истории и создают захватывающую картину переплетения любви и страсти, власти и политики. «В процессе работы над книгой мы обращались к архивам: расшифровывали написанные от руки письма главных действующих лиц, доклады советников и послов, отчеты, скрупулезно составленные незаметной армией секретарей и клерков. Мы старались сделать все возможное, чтобы Генрих и Анна заговорили сами, нам было важно понять, что и почему они делали, а также воссоздать их мир и поразмышлять над тем, почему их современники так по-разному рассказывают об одних и тех же событиях». (Джон Гай, Джулия Фокс)