Шрифт:

Закладка:

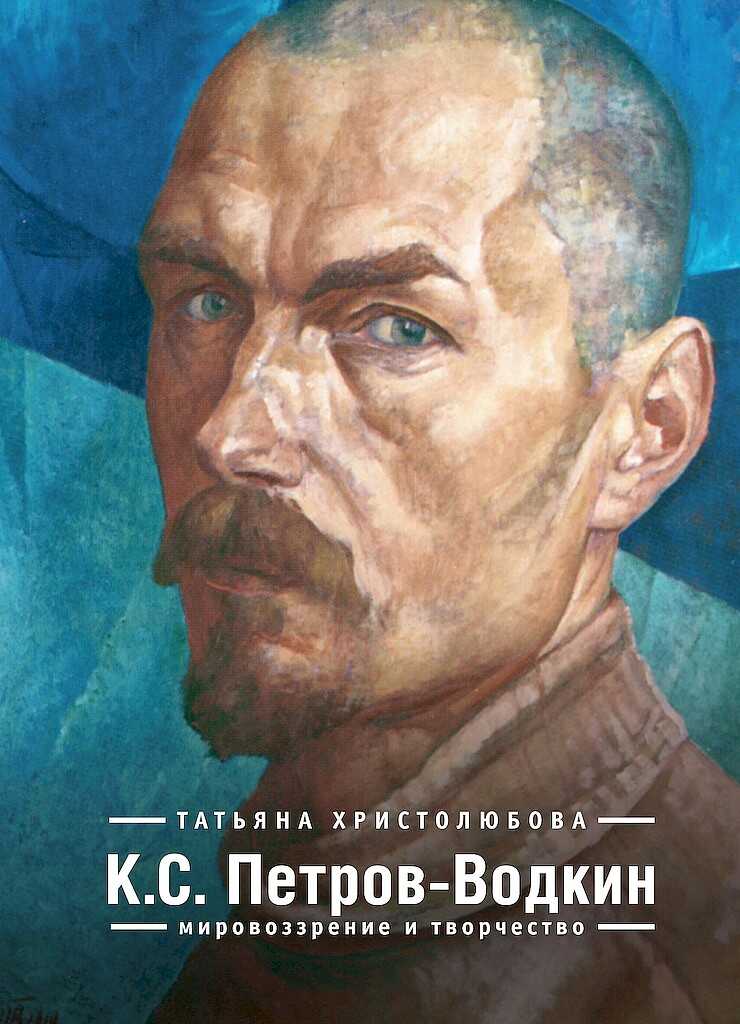

В данной книге представлено исследование творческого наследия русского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина в контексте его философско-мировоззренческих взглядов. Впервые детально исследованы творческий аспект взаимодействия К. С. Петрова-Водкина со «скифами» (литературно-философским объединением, пропагандировавшим максималистские взгляды и революционное преобразование мира), а также влияние «скифских» идей на его художественную картину мира. В научный оборот вводятся архивные материалы, включающие рабочие записи К. С. Петрова-Водкина, неопубликованные тексты его докладов, стенограммы выступлений, статьи. Исследование художественных аспектов мировоззрения К. С. Петрова-Водкина во всей совокупности их особенностей раскрывает новые грани таланта этого художника и позволяет по-новому взглянуть на исполнение и содержание его работ, а также пересмотреть их позицию в контексте русского и советского искусства первой трети XX века.