Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

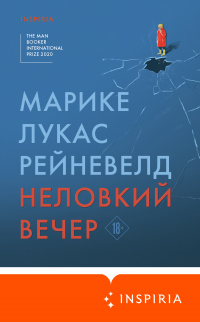

Шокирующий голландский бестселлер!Роман – лауреат Международной Букеровской премии 2020 года.И я попросила у Бога: «Пожалуйста, не забирай моего кролика, и, если можно, забери лучше вместо него моего брата Маттиса, аминь».Семья Мюлдеров – голландские фермеры из Северного Брабантае. Они живут в религиозной реформистской деревне, и их дни подчинены давно устоявшемуся ритму, который диктуют церковные службы, дойка коров, сбор урожая.Яс – странный ребенок, в ее фантазиях детская наивная жестокость схлестывается с набожностью, любовь с завистью, жизнь тела с судьбами близких. Когда по трагической случайности погибает, провалившись под лед, ее старший брат, жизнь Мюлдеров непоправимо меняется. О смерти не говорят, но, безмолвно поселившись на ферме, ее тень окрашивает воображение Яс пугающей темнотой.Холодность и молчание родителей смертельным холодом парализует жизнь детей, которые вынуждены справляться со смертью и взрослением сами. И пути, которыми их ведут собственные тела и страхи, осенены не божьей благодатью, но шокирующим, опасным язычеством.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Марике Лукас Рейневелд»: