Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

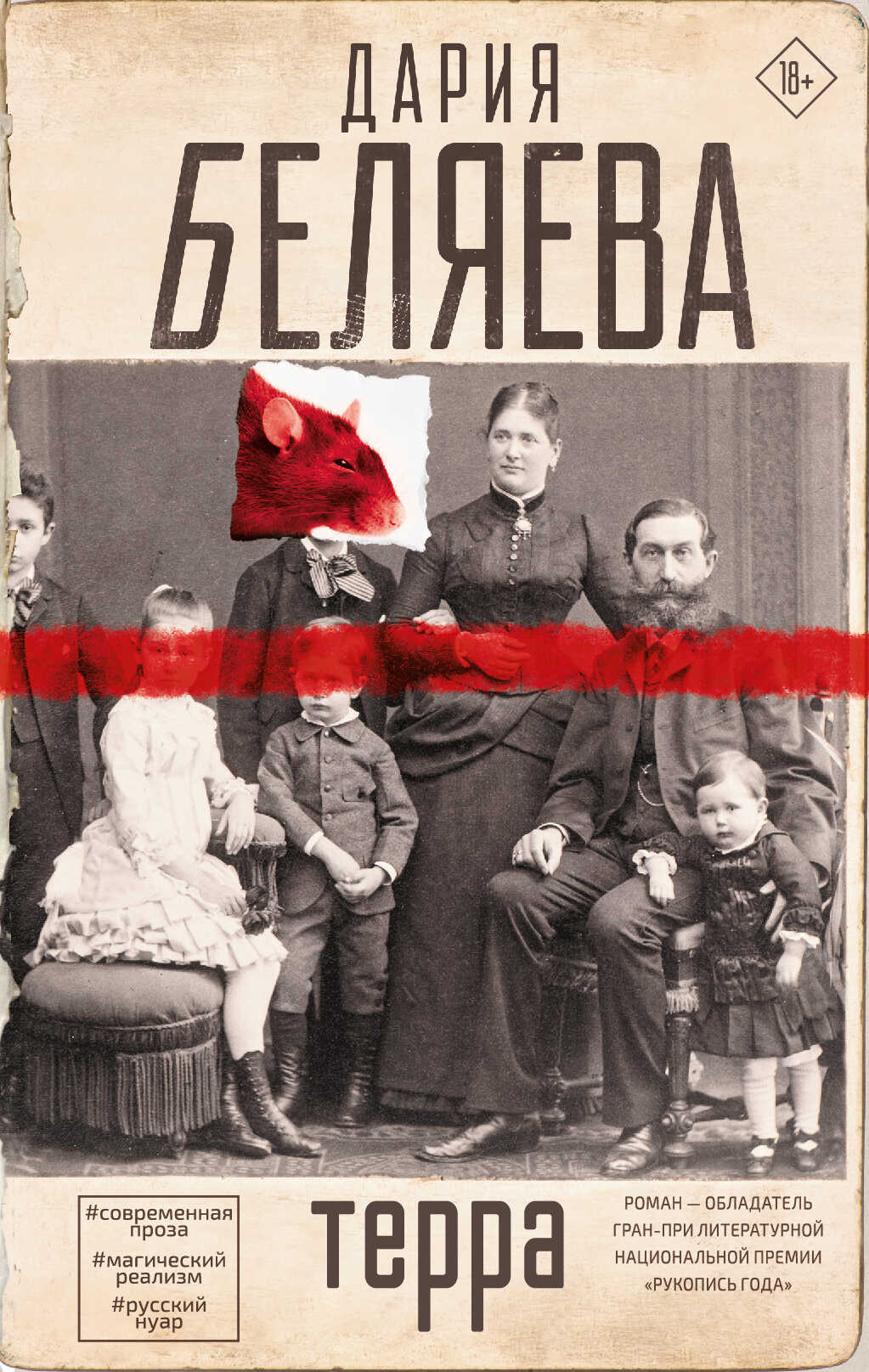

Роман – обладатель Гран-при литературной национальной премии «Рукопись года».Боря Шустов – не вполне человек.С детства он знает, что ему предстоит болеть, терпеть и умереть ради того, чтобы мир стал чуточку лучше. Знает, что он и ему подобные нужны для того, чтобы предотвращать беды на планете – и цена этой способности слишком велика.Борина мама рано умерла – но осталась и в нем, и в его папе. В прямом смысле тоже.Борин папа честно старается исполнять свой долг, но он тоже не вполне человек, и долг его несколько выходит за рамки человеческого.Боря думает, что у него есть выбор. Думает, что он может жить отдельно, а мир отдельно.Это история о чудовищах. О семье, какой бы она ни была, и о жизни, какой бы она ни была.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Дария Андреевна Беляева»: