Шрифт:

Закладка:

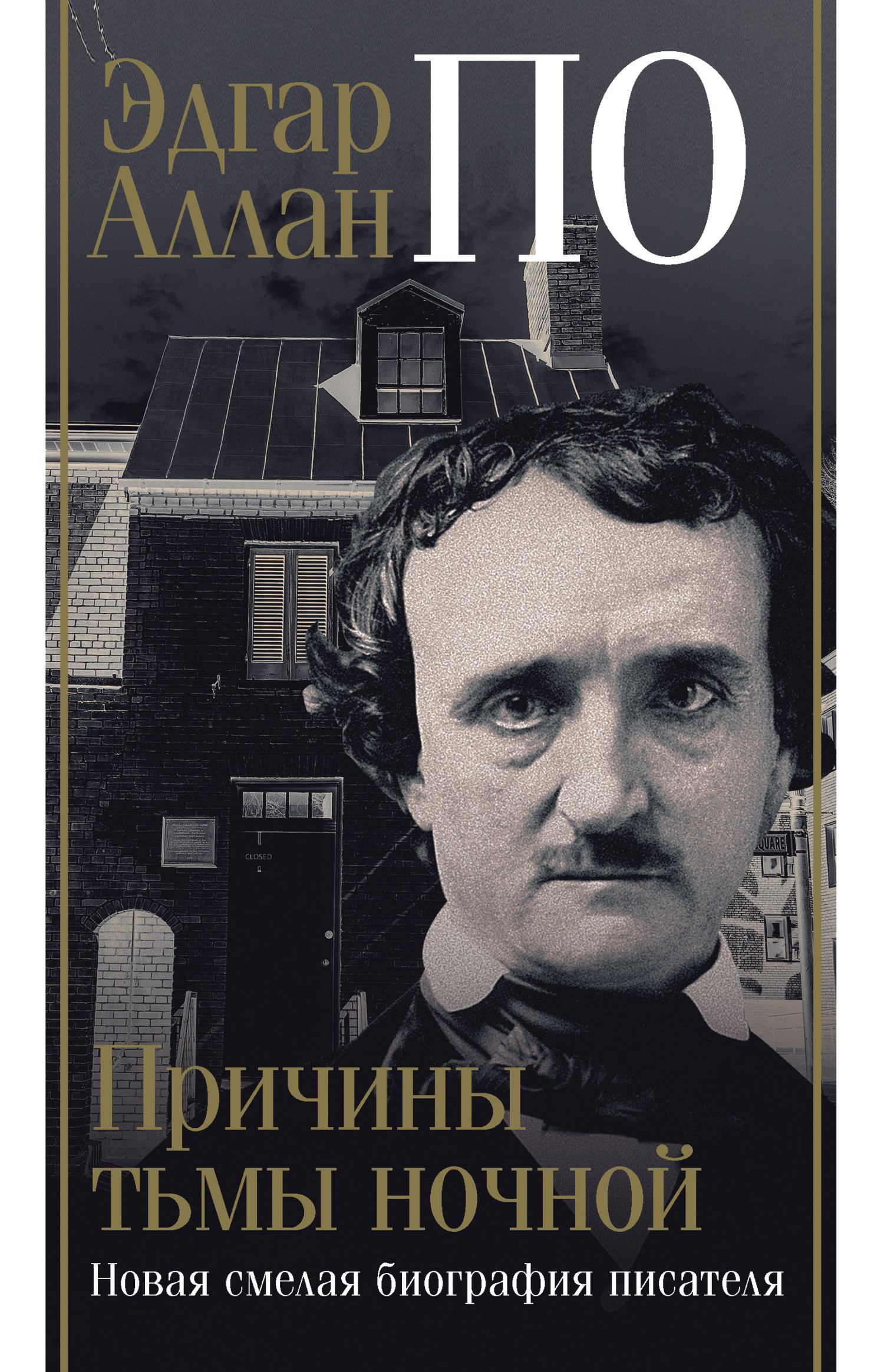

Один из величайших американских романтиков XIX века, Эдгар Аллан По – фигура загадочная. Жизнь писателя окутана тайной и зловещей атмосферой наравне с его произведениями. Эдгар По всю жизнь смотрел в бездну, а бездна смотрела в него, и из этого рождались рассказы: мрачные, странные, причудливые. В них он затрагивал темы смерти, страдания, двойственности души, распада личности, врождённой порочности человека, его необъяснимой жестокости и сверхъестественных способностей. Эдгар По первым додумался сделать главным героем сыщика, его главным оружием – аналитические способности, а основой сюжета – расследование убийства. Именно ему обязан своим рождением знаменитый Шерлок Холмс. В книге воспроизводятся иллюстрации Гарри Кларка, находящиеся где-то на стыке причудливости и жути, очень созвучные по духу публикуемым историям. Если бы сам автор взялся иллюстрировать собственные рассказы, он наверняка сделал бы это именно в подобном стиле. Эдгар По считался мастером мистификаций, всю жизнь окружал ими самого себя и своё творчество. Возможно, бездна всё ещё смотрит в глаза Эдгара По. И видит в них своё отражение. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.