Шрифт:

Закладка:

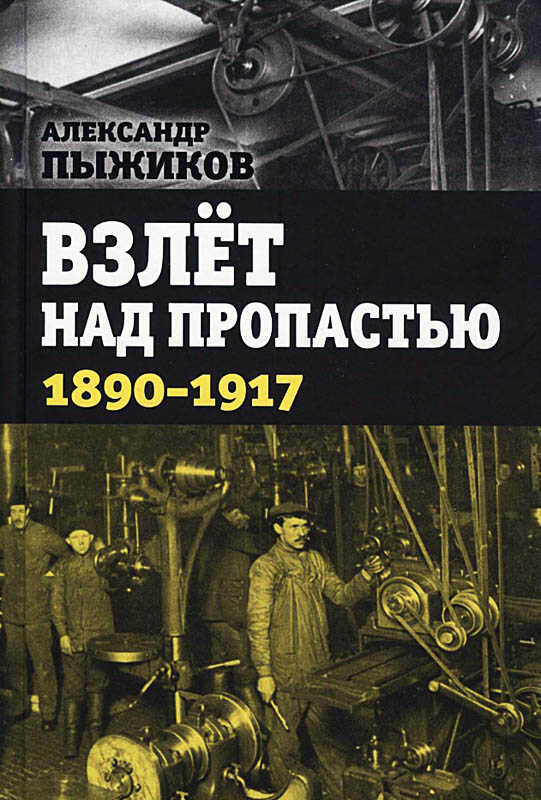

Настоящее издание посвящено последним трём десятилетиям Российской империи. На этом историческом отрезке сконцентрировалось всё: нерешённые вековые проблемы; попытки создать условия для нового индустриального рывка; яростная борьба не желавших сдавать позиции представителей старого мира — олигархов, купцов, паразитической аристократии; алчность и истинные намерения наших союзников по Антанте, для которых Россия — лишь лакомый кусок. Это было время выбора пути, когда медлить — смертельно опасно. Ощущая сползание страны в экономическую пропасть, Николай II приводит к власти новую управленческую элиту с принципиально иным отношением к государству. Они разрабатывают и начинают претворять поистине великие реформы в важнейших сферах жизни: наконец-то намечен собственный путь развития, достойный великой державы. Кто стоял за прогрессивной модернизацией? Неужели у России был реальный шанс превратиться в настоящую «фабрику мира»? Это было время потрясающего взлёта над экономической пропастью. Подготовка к запуску новой экономической модели вызвала невиданную озабоченность у союзников по Антанте. Потом началась Первая мировая война, а затем и Февральская революция… Прошло чуть более 100 лет — и перед нами та же острота вызовов и нерешённых проблем российского общества. На повестке дня — необходимая историческая легитимация государственного курса. Курса, возвращающего современную Россию в её собственный цивилизационный контекст. Надеемся, данная книга будет шагом в этом направлении.