Шрифт:

Закладка:

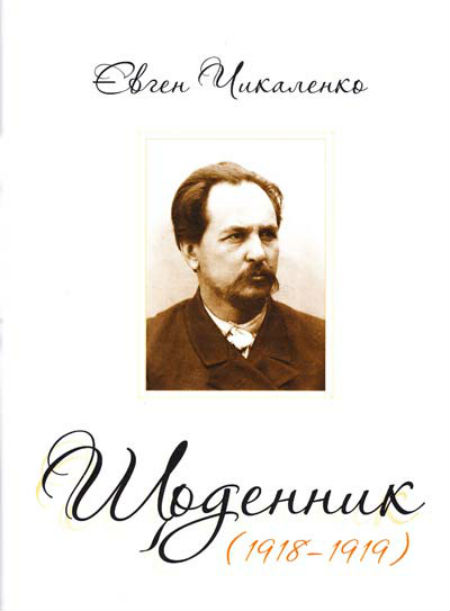

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА Вниманию читателя впервые предлагаются в переводе на русский язык воспоминания видного украинского общественного деятеля эпохи Украинской революции начала ХХ в. Евгения Харлампиевича Чикаленко (1861—1929), охватывающие период с Февральской революции 1917 по январь 1919 года. Первая часть представляет собой воспоминания за 1917 год, написанные конспективно, по памяти, так как рукопись была утеряна в результате поспешного бегства автора из Киева. Вторая часть, — собственно "Дневник" (с 5.04.1918 по 24.01.1919), — подробно, день за днем, описывает хронологию событий в Украинской Державе гетмана Скоропадского и короткий период властвования в Киеве Директории. В качестве приложения в издание также включены воспоминания Льва Чикаленко (1888—1965), старшего сына Евгения Харлампиевича, представляющие читателю картину Украины периода Директории (1919—1920) глазами очевидца. Перевод сделан по изданию: Чикаленко Євген «Щоденник (1918—1919). Киев: Темпора, 2011. — 424 с. 978-617-569-071-0. Стиль и правописание украинского первоисточника в основном сохранены, только в отдельных случаях знаки препинания расставлены соответственно современным правилам для облегчения восприятия текста русскоязычным читателем. Исправлены и дополнены некоторые статьи в разделе «Комментарии», кроме того, полностью созданы комментарии к разделу «Отрывки из воспоминаний о годах 1919—1920» Льва Чикаленко.