Шрифт:

Закладка:

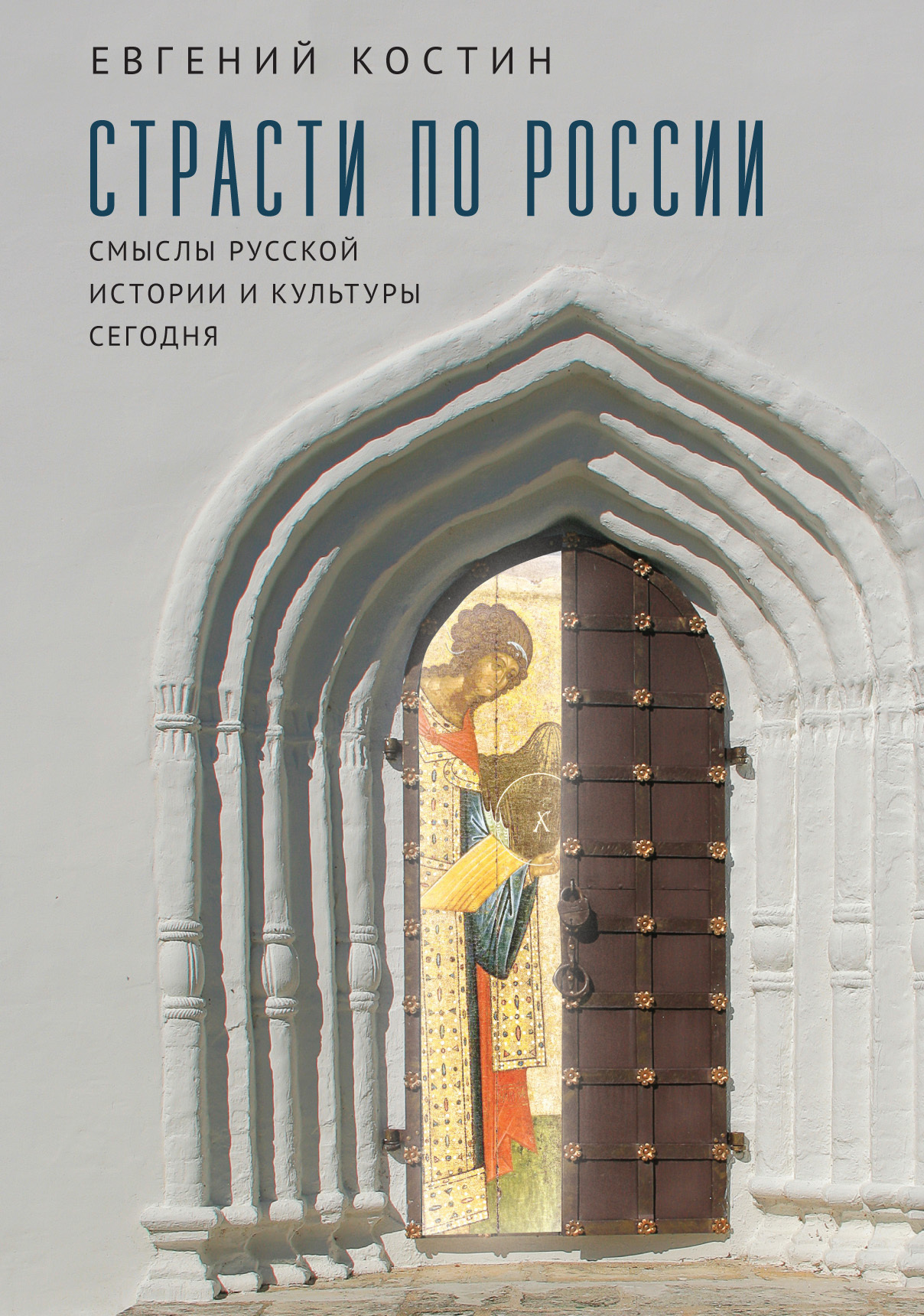

Что такое Россия? Как она возникла и развивалась? Какие события, личности, идеи и ценности определили ее судьбу и характер? Как понять и принять Россию сегодня? На эти и другие вопросы пытается ответить книга Евгения Александровича Костина “Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня”.

Автор книги - доктор философских наук, профессор, директор Института философии Российской академии наук. Он изучает философию истории, культурологию, социальную философию, политическую философию и другие области знания. В своей книге он предлагает свой взгляд на русскую историю и культуру, основанный на глубоком анализе источников, фактов, концепций и интерпретаций.

Книга “Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня” - это не просто хроника или учебник, а скорее эссе или диалог с читателем. Автор не стремится дать окончательный ответ на вопрос о России, а скорее стимулирует к самостоятельному поиску и рефлексии. Он рассказывает о разных аспектах русской жизни, таких как религия, политика, экономика, образование, наука, литература, искусство, музыка, спорт и другие. Он также обращается к разным периодам русской истории, от древности до наших дней. Он выделяет те страсти, которые двигали Россию вперед или тормозили ее развитие. Он также показывает те смыслы, которые Россия давала себе и миру.

Книга “Страсти по России. Смыслы русской истории и культуры сегодня” - это увлекательное и познавательное чтение для всех, кто интересуется Россией и хочет лучше ее понять и принять. Книга написана живым и доступным языком, содержит много примеров из жизни и творчества знаменитых русских людей. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com