Шрифт:

Закладка:

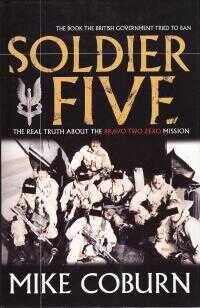

«Солдат номер пять» — это резонансные мемуары элитного солдата о его службе в составе Специальной Авиадесантной Службы (САС) и, в частности, о его участии в войне в Персидском заливе в 1991 году. В составе патруля спецназа, ныне известного под позывным «Браво два ноль», он и еще семь человек были переброшены на сотни километров за линию фронта. Их задание по разведке целей, наблюдению за ракетными площадками установок «Скад» и проведению диверсий на линиях связи иракских войск закончилось ужасным провалом. С самого начала патруль преследовали проблемы, которые прямо или косвенно способствовали срыву боевой задачи. В результате обнаружения патруля и последующих попыток уклониться от иракских войск четыре военнослужащих «Браво Два Ноль» попали в плен, а еще трое погибли. Одному удалось уйти. Но эта история выходит за рамки самой войны в Персидском заливе. Несмотря на многочисленные книги, фильмы и статьи на ту же тему, британское правительство сделало все возможное, чтобы помешать выходу в свет книги «Солдат номер пять», а на одном из этапов заявило, что вся книга содержит конфиденциальную информацию. Кампания преследования, на разрешение которой ушло около четырех с половиной лет судебных разбирательств, привела к появлению этой противоречивой публикации. «Солдат номер пять» — это захватывающий и напряженный рассказ об опыте одного человека в качестве солдата войск специального назначения. Раскрывая его конфликты и верность, а также отношения, которые автор завязал на поле боя и вне его, эта книга является результатом решительной борьбы солдата за то, чтобы его история была рассказана.