Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

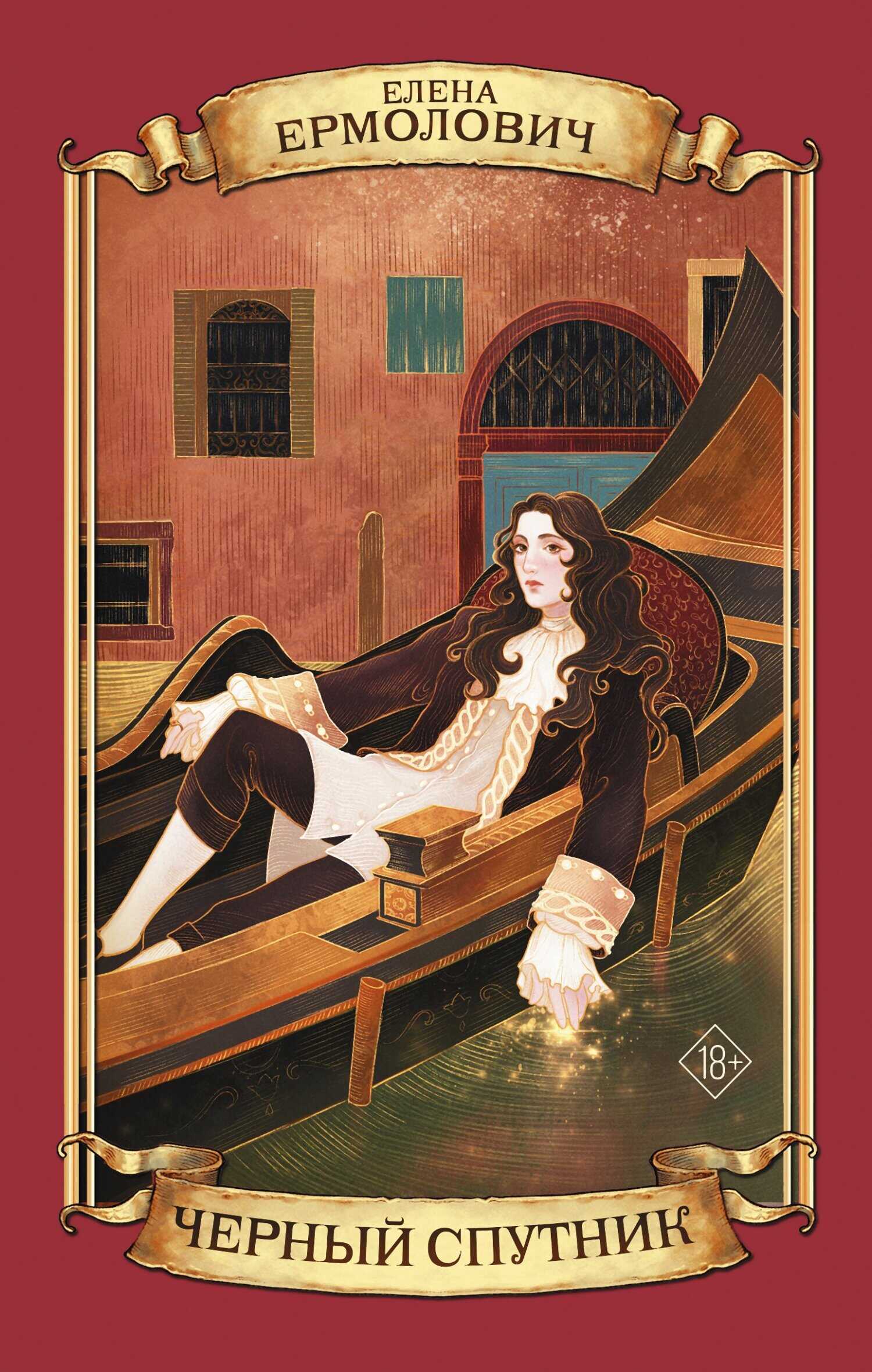

Лекарь Яков Ван Геделе прибывает в Москву, только что пережившую избрание новой императрицы. Потеряв своего покровителя, шпиона, отравленного ядом, Яков бежит в Москву от дурной репутации – в Кенигсберге и Польше молва обвиняла в смерти патрона именно его.В Москве, где никто его не знает, Яков мечтает устроиться личным хирургом к какому-нибудь в меру болезненному придворному интригану. Во время своей московской медицинской практики Яков наблюдает изнанку парадной столичной жизни и в необычном ракурсе видит светских львов и львиц. Среди них – пара императорских фаворитов, составляющих с императрицей безумный любовный треугольник, Бюрен и Левенвольд, герои романа «Золото и сталь»…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Елена Леонидовна Ермолович»: