Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

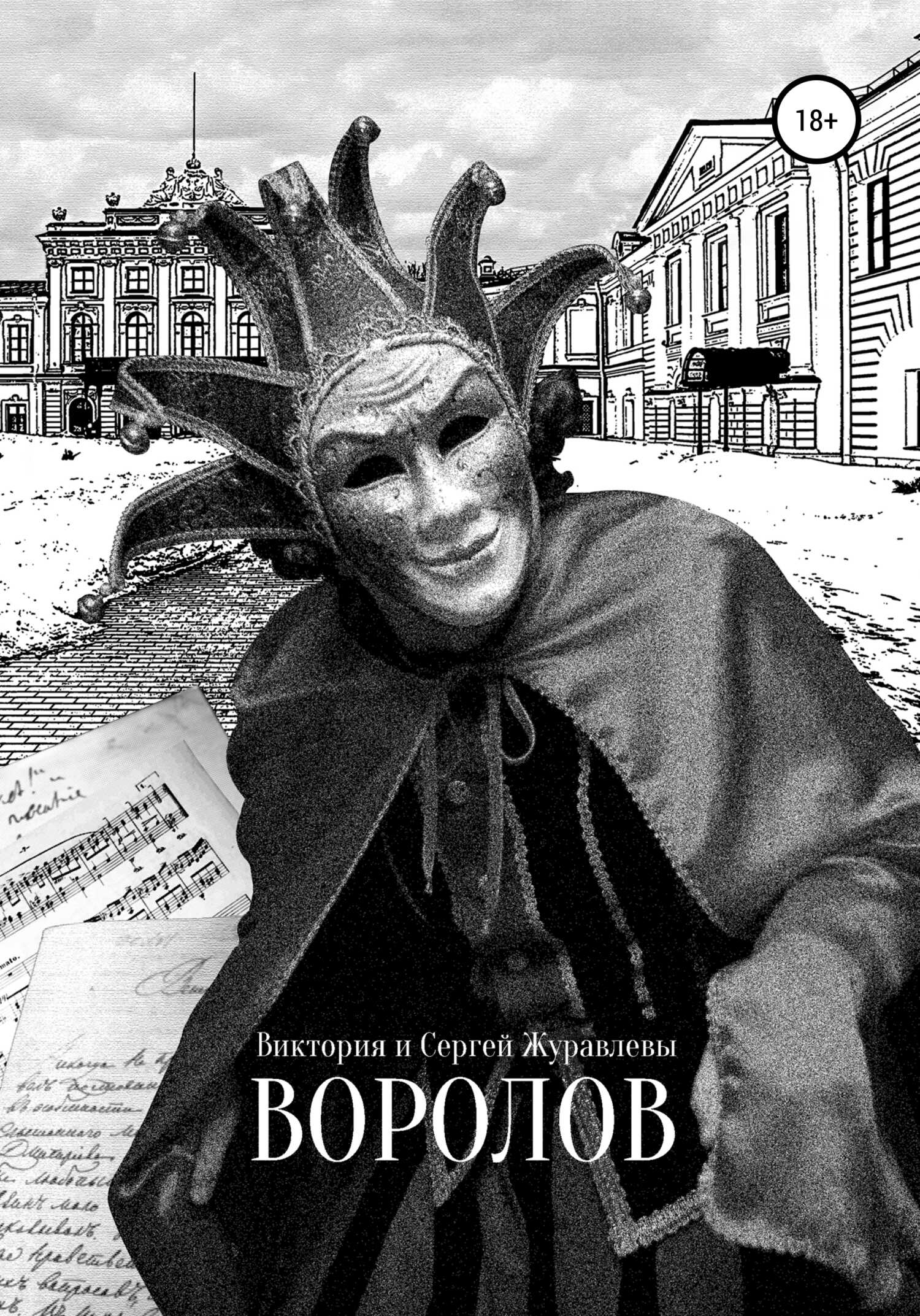

Подлинность завещания московского купца-миллионщика Петра Савельева вызывает у всех большие вопросы. Но задающие их вслух в скорости поочередно умирают от совершенно естественных причин. Однако тому, кто все же докажет подложность завещания и добьется правды, в наследство достанутся миллионы. Молодой уездный купец решает, что стоит попытать счастья, даже если ему предстоит столкнуться с самыми влиятельными и грозными противниками…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Виктория и Сергей Журавлевы»: