Шрифт:

Закладка:

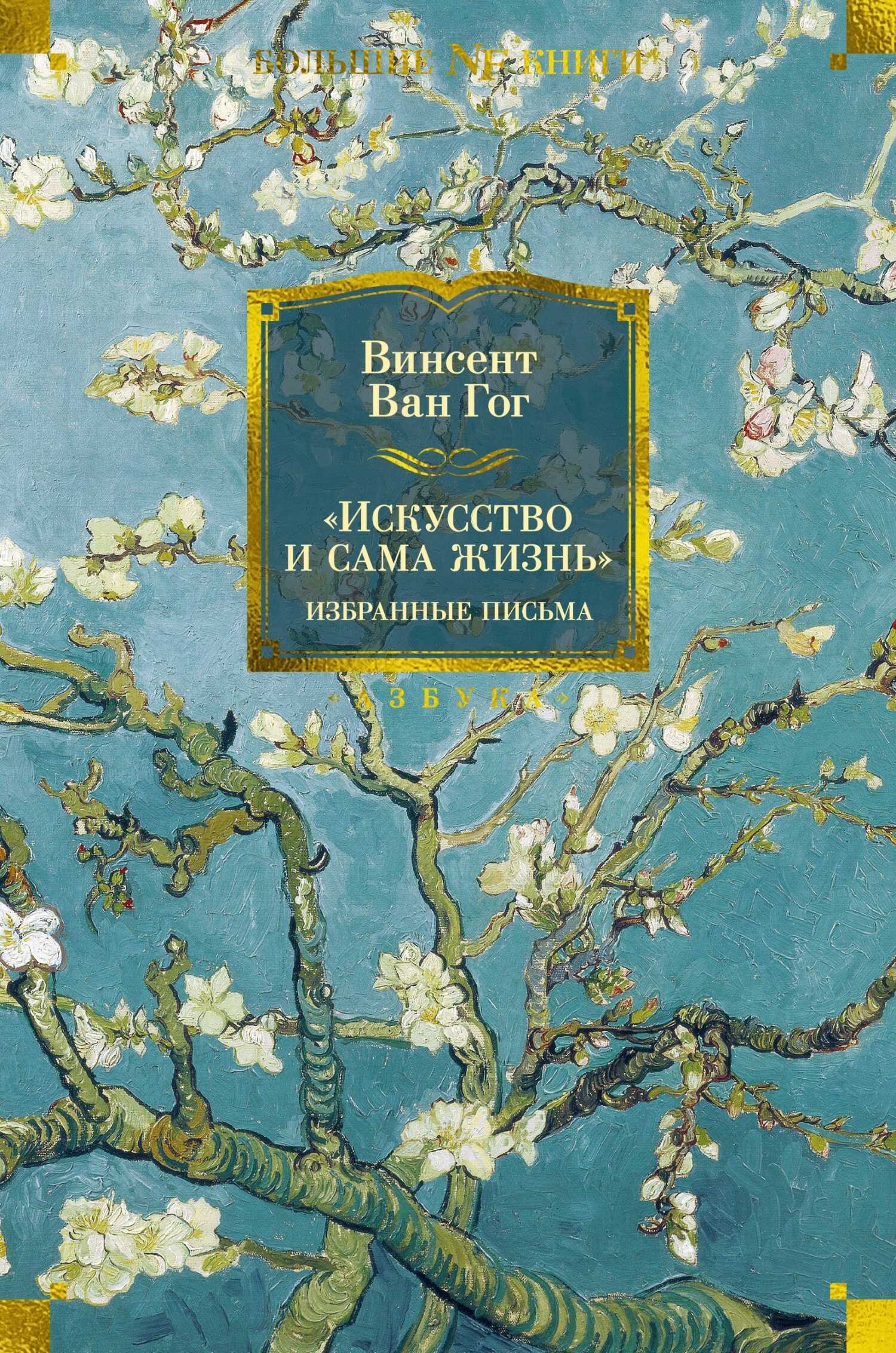

Письма Винсента Ван Гога – удивительный документ, вот уже сто лет с момента первой публикации пользующийся заслуженными интересом и любовью читателей. Это тот редкий случай, когда литературная одаренность, оригинальность натуры и масштаб личности автора оказались дополнены поистине драматическими перипетиями его биографии, отразившейся в этих личных текстах. Биографии легендарной – как и все, что связано с именем Винсента Ван Гога.Полный объем сохранившейся до наших дней переписки художника огромен – более девятисот писем. Мы представляем читателю наиболее полную из существующих на данный момент на русском языке антологию, куда вошла треть от общего числа писем Винсента Ван Гога, а именно те, в которых упоминаются самые значимые события его биографии и где он формулирует жизненные и художественные воззрения или комментирует свою работу. Все письма публикуются без купюр и переведены с факсимиле оригинала.В сборник вошли письма, датируемые 1872–1890 гг., тексты которых дарят нам возможность пройти вслед за Ван Гогом поразительный путь, который сделал его автором известных всему миру шедевров.