Шрифт:

Закладка:

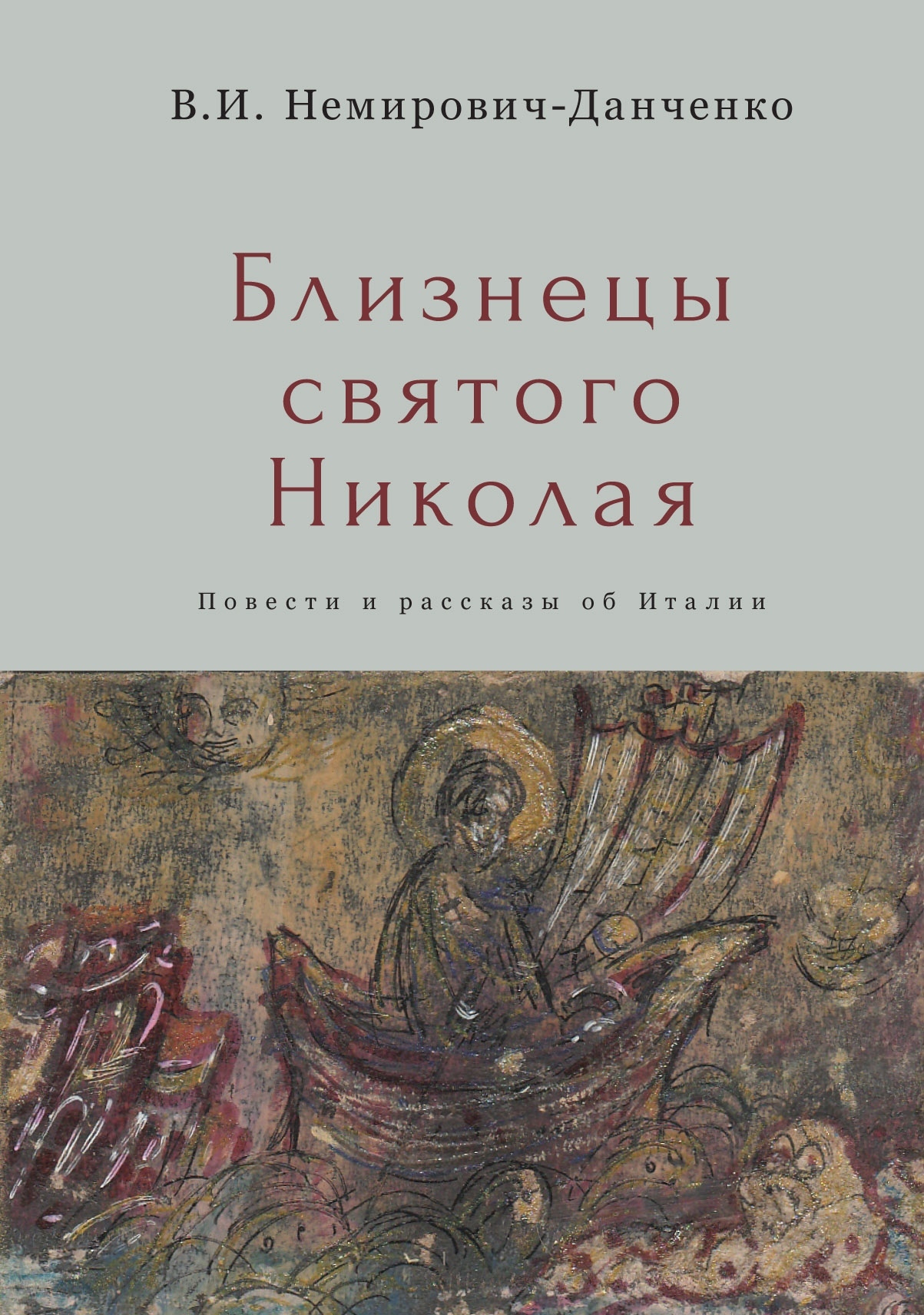

Если вы любите историю и культуру Италии, то эта книга для вас. В ней собраны повести и рассказы об Италии, написанные знаменитым русским писателем и путешественником Василием Ивановичем Немировичем-Данченко. Он посетил Италию несколько раз на рубеже XIX–XX веков и описал свои впечатления от этой страны с ее богатым историческим и культурным наследием, живописной природой, колоритными обычаями и интересными людьми.

В книге вы найдете такие произведения, как “Близнецы святого Николая” – повесть о православном паломничестве в Бари, где находится гробница чудотворца; “Великий старик” – театральный роман о жизни и творчестве знаменитого итальянского актера Томмазо Сальвини; “Святой отец” – рассказ о неаполитанском подвижнике падре Рокко; а также другие занимательные истории об Италии. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com