Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

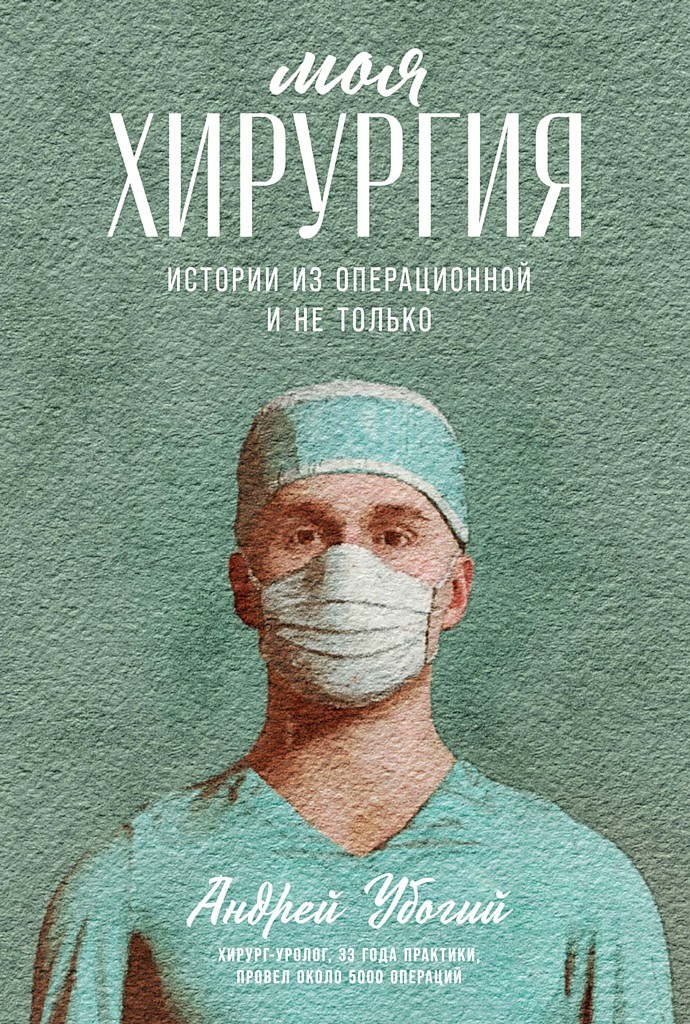

Перед вами автопортрет неравнодушного врача, сборник эссе о реальных случаях из жизни и врачебной практики. Хирург с 33-летним стажем рассказывает о том, как воспринимает свою профессию, больницу, коллег, пациентов. «Трудно всегда быть ангелом, когда помогать людям – твоя круглосуточная и изнуряющая работа», – пишет автор, и это не жалоба, а констатация факта. Книга переносит нас в скрытый от посторонних глаз мир больницы, где всегда есть место боли и счастью, слезам и смеху, отчаянию и чуду. Этот мир никак не приукрашен, показан как есть, и у нас по нему отличный проводник – врач, у которого болит душа за каждого пациента.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Андрей Юрьевич Убогий»: