Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

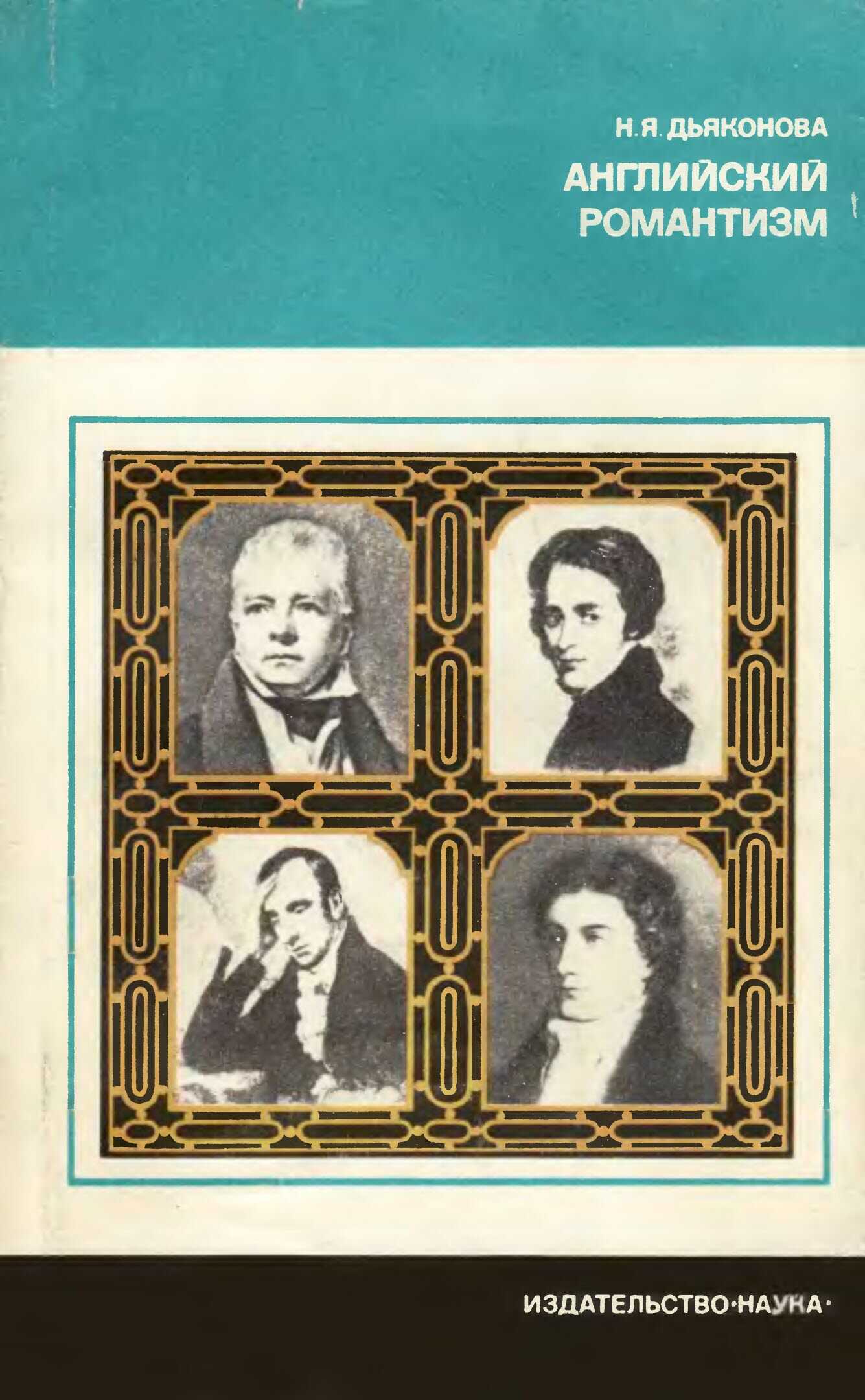

Книга представляет собой серию очерков о выдающихся английских романтиках (Кольридже, Вордсворте, Скотте, Байроне, Шелли, Китсе). Основное внимание автор уделяет их философско-эстетическим исканиям. В книге рассматриваются также общие проблемы английского романтизма, раскрываются его философские и литературные истоки, показывается разнообразие его направлений, выявляется единство его как историко-литературного явления.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Нина Яковлевна Дьяконова»: