Шрифт:

Закладка:

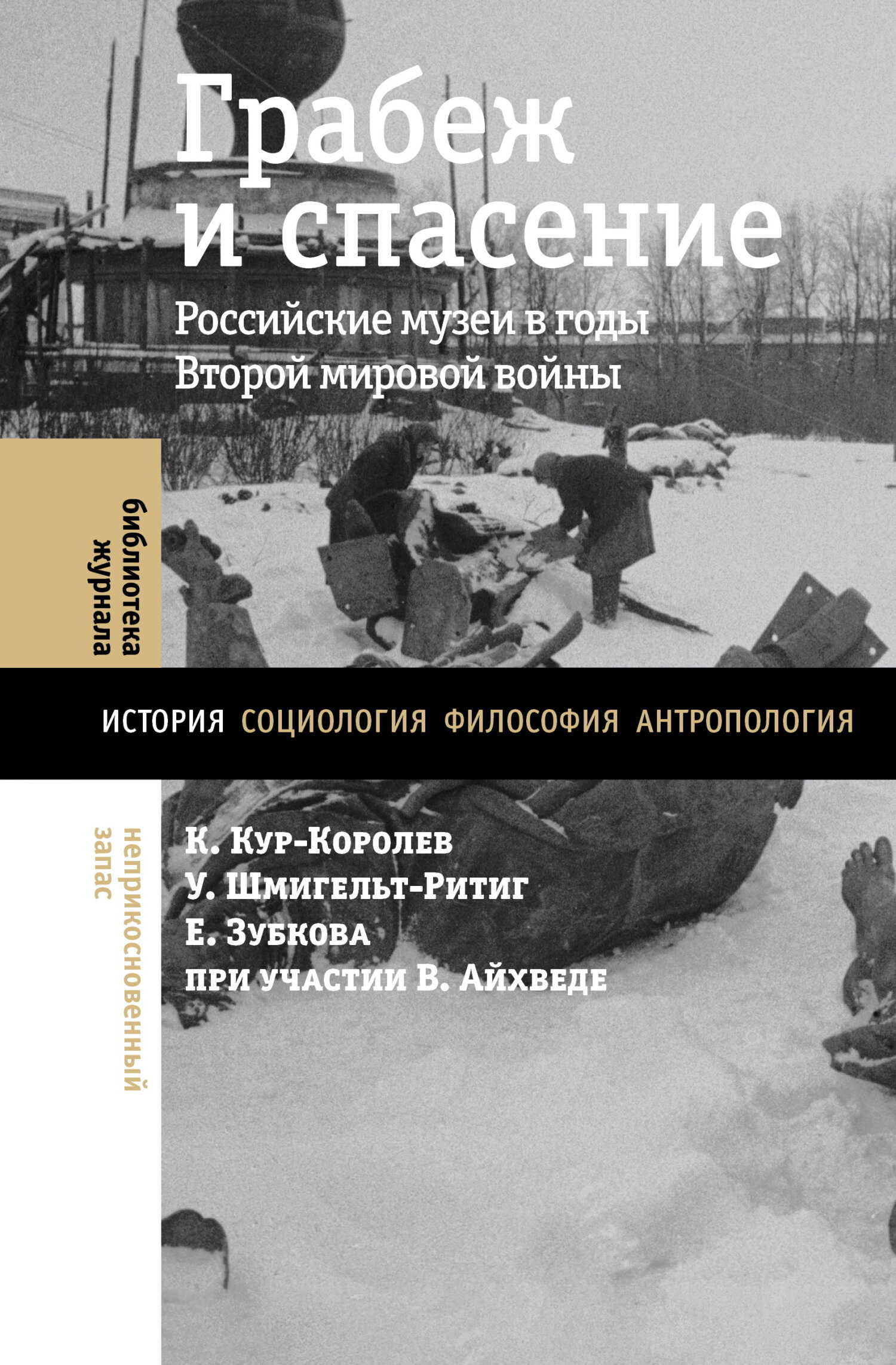

Принеся с собой миллионы человеческих жертв, Вторая мировая война стала еще и культурной катастрофой: многие музеи были разграблены, церкви разрушены, а произведения искусства и библиотеки погибли в огне или были вывезены в качестве «трофеев». Книга, подготовленная российско-германским коллективом авторов, рассказывает о судьбе культурных ценностей России, утраченных в те годы. В центре исследования «военная история» нескольких музейных комплексов: пригородных дворцов под Санкт-Петербургом – Петергофа, Царского Села, Павловска, Гатчины и древних русских городов Новгорода и Пскова. Какие меры предпринимались для защиты и спасения музейных собраний? Как и кем они были разграблены? Какими путями похищенные произведения искусства шли на Запад? Кто пытался их сохранить под бомбежками, в оккупации и эвакуации? Ответы на эти вопросы авторы ищут там, где истории музеев переплетаются с историями людей – тех, кто спасал музейные ценности, и тех, кто занимался их грабежом. Это история, которая еще не закончилась…