Шрифт:

Закладка:

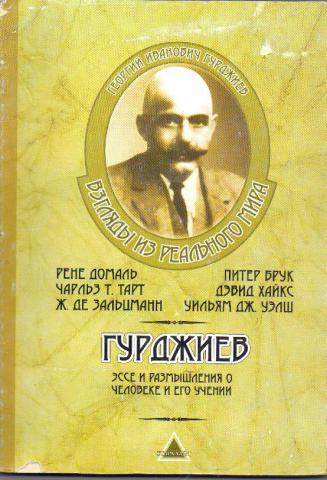

Чеслав Чехович (1900–1958) во время Гражданской войны в России воевал в Белой армии в составе ее польского контингента. В 1920 году вместе со многими другими русскими офицерами высадился в Константинополе, ставшим его домом на полтора года. Здесь же он познакомился с П. Д. Успенским, а затем и с Георгием Ивановичем Гурджиевым. Эта связь сохранится до самой смерти Гурджиева в 1949 году – Чехович последовал за учителем в Берлин, затем в Институт Гармонического Развития Человека в Приоре, затем помогал в квартире Георгия Ивановича на улице Колонель Ренар. После смерти Гурджиева Чеслав Чехович продолжал работу вместе с Жанной де Зальцман (которой посвящается эта книга) вплоть до своей смерти в 1958 году. Книга Чеслава Чеховича – воспоминания человека, который находился в пространстве учителя двадцать восемь лет – продолжает серию «Гурджиев. Четвертый Путь» в издательской группе «Традиция».