Шрифт:

Закладка:

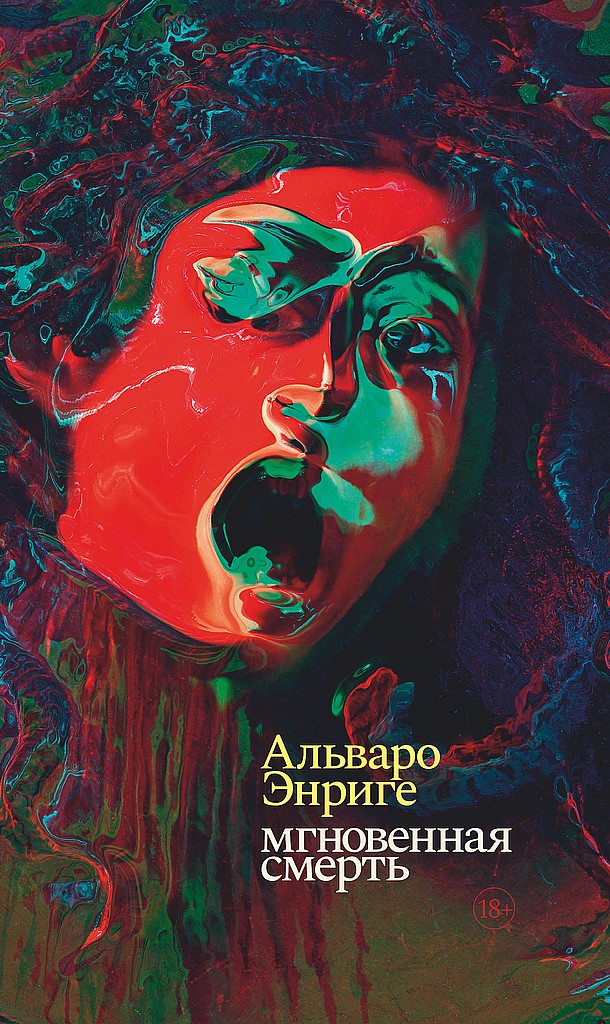

В полдень 4 октября 1599 года на общественной теннисной площадке на пьяцца Навона в Риме встречаются два необычных соперника. Один — известный художник из Ломбардии, чье творчество навсегда изменит представления современников о живописи. Другой — молодой поэт, впоследствии ставший одним из столпов золотого века испанской литературы. Роман-приключение представляет знакомых героев (Галилея, Караваджо, Кеведо, Кортеса и многих других), какими мы их никогда не видели раньше, и бросает вызов всему, что мы знаем о европейском колониализме, истории, искусстве и современности. Книга удостоена престижной Премии Эрральде в Испании (2013), Международной премии Елены Понятовской в Мексике и Премии Барселоны. Переведена на несколько языков. Альваро Энриге (р. 1969) — мексиканский писатель, литературный критик, издатель. Преподавал в Нью-Йоркском, Принстонском, Колумбийском университетах, в Университете Мэриленда. Родился в Гвадалахаре, живет в Нью-Йорке.