Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

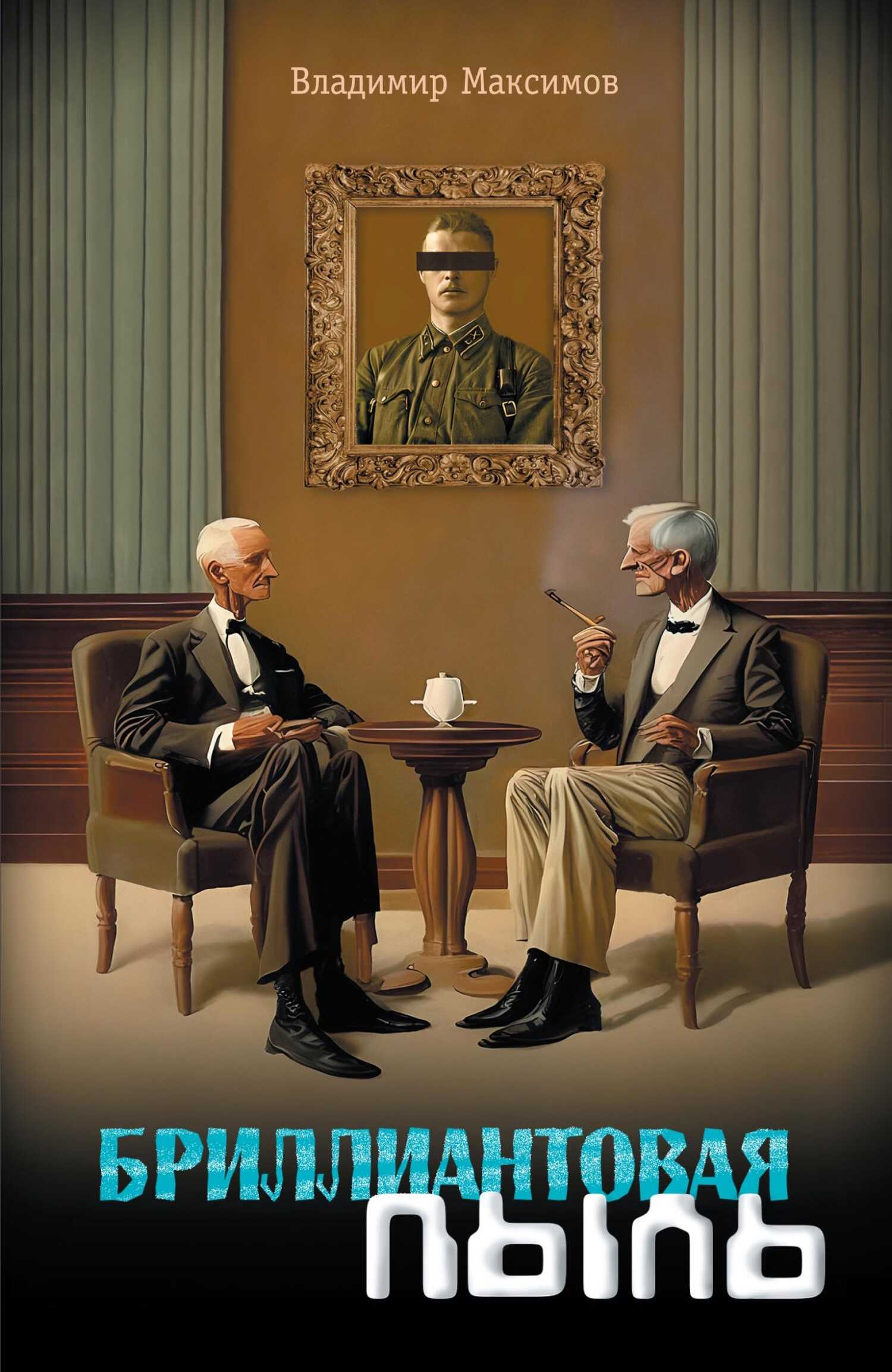

Драгоценности императорской семьи и векселя русского правительства для получения секретных кредитов в начале XX века становятся через много лет желанной добычей трех авантюристов, каждый из которых владеет частью сведений о месте их хранения. Сложится ли этот пазл? Поможет ли он искателям приключений в достижении успеха? События, описанные в книге, разворачиваются на фоне войн и революционных потрясений, а след сокровищ приводит авантюристов в стены петербургской коммунальной квартиры, скромные обитатели которой даже не подозревают, что хранится в ее стенах.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владимир Сергеевич Максимов»: