Шрифт:

Закладка:

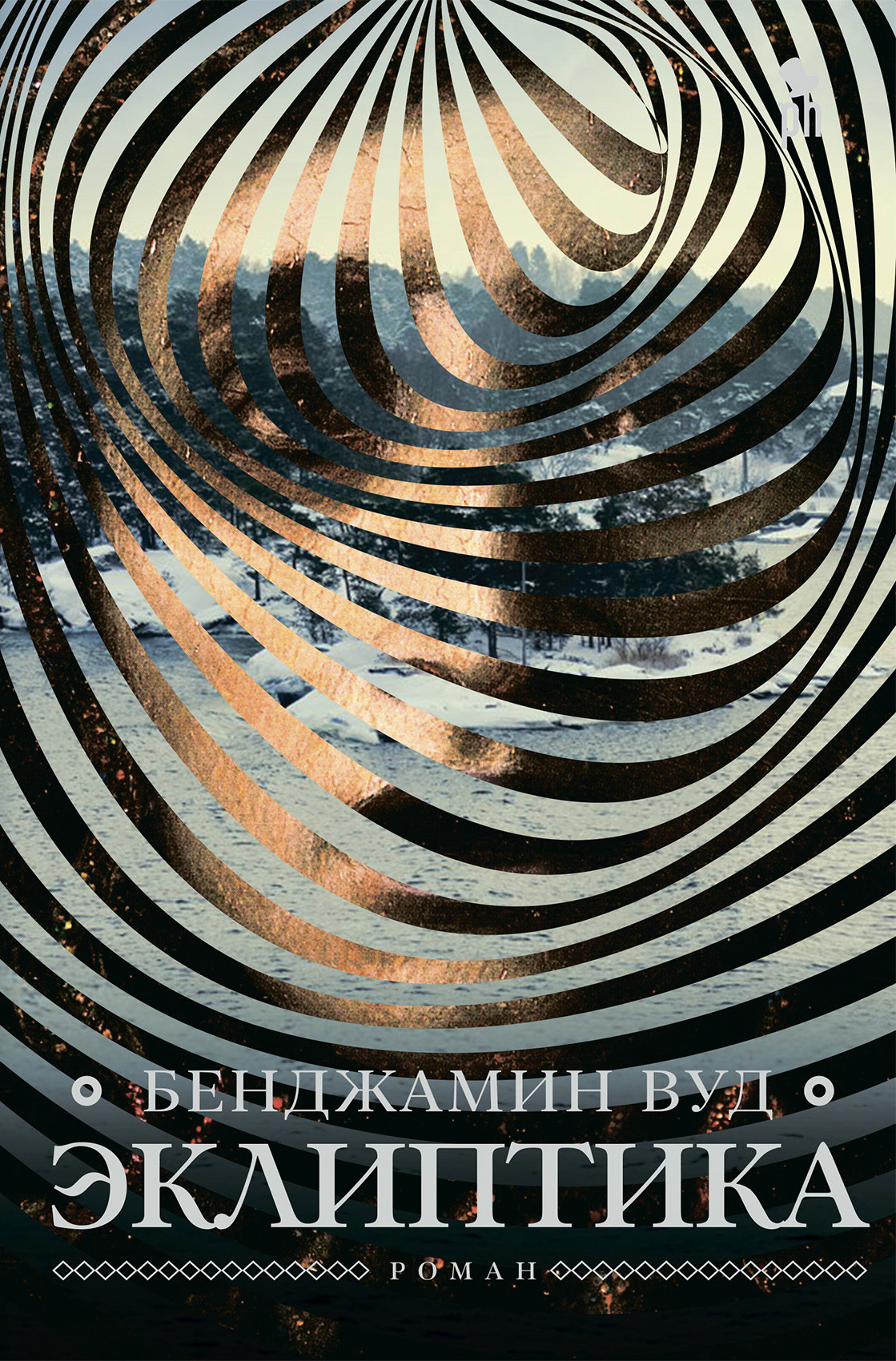

На живописном острове неподалеку от Стамбула среди сосен и гранатовых деревьев спряталось тайное прибежище для художников всех мастей: живописцев, архитекторов, писателей, музыкантов. Сюда приезжают за утраченным вдохновением, тишиной и покоем. Шотландская художница Элспет Конрой, известная на острове как Нелл, покинула арт-сцену Лондона шестидесятых, потеряв веру в себя. В прибежище она живет уже много лет, ночами напролет экспериментируя с пигментами в поисках идеальной краски для своего будущего шедевра. Привычный уклад жизни на острове нарушает появление нового постояльца – семнадцатилетнего Фуллертона. Нелл подозревает, что мальчику угрожает опасность, и хочет ему помочь, но для этого надо выяснить, чем вызваны его ночные кошмары, почему он сбежал из Англии и над чем работает у себя в мастерской. Тонкий, увлекательный, совершенно непредсказуемый роман о природе творчества, о призраках, которые преследуют нас, о том, что все самое прекрасное и ужасное мы носим с собой.