Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

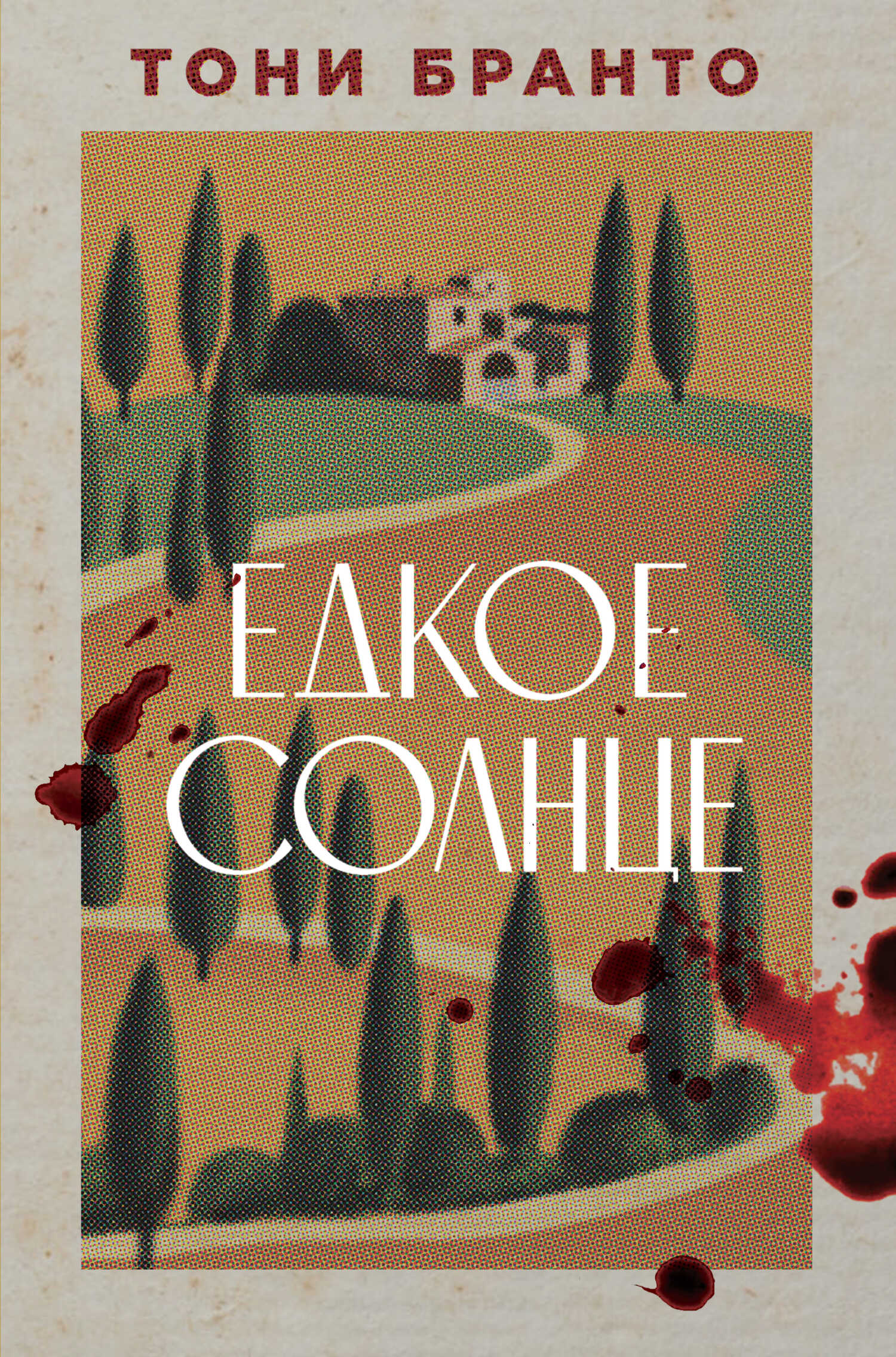

Шестнадцатилетняя Орнелла приезжает на каникулы в Тоскану к своей крёстной матери Валентине. В свои последние школьные каникулы девушка решает сбросить с себя путы приличий и прожить эти две недели в своё удовольствие, с размахом пробуя всё запретное: вино, сигареты, мужчин. Мятежная душа Орнеллы ищет другой души, которая дала бы ей покой, защиту, опору, настоящую радость жизни. То, что потеряла она с уходом отца из семьи. И вдруг находит желанную пристань – Пьетро, который возвращает в её жизнь счастье. Но жестокая трагедия обрывает счастье Орнеллы и жизнь Пьетро. Кто тому виной – она сама или добрая синьора Валентина?

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Тони Бранто»: