Шрифт:

Закладка:

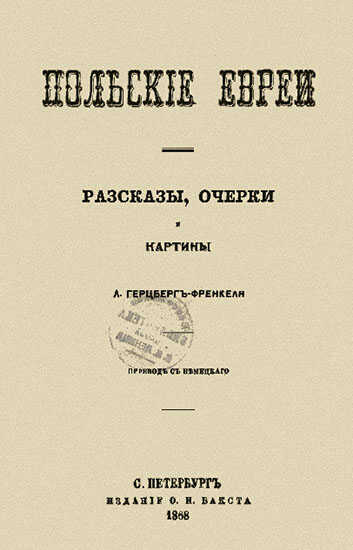

Герцберг-Френкель, Лео — писатель, род. в Бродах в 1827 г. В молодые годы побывал в Бессарабии, которая дала ему впоследствии весьма богатый материал для описания жизни русских евреев. Свою литературную деятельность Г.-Ф. начал в качестве корреспондента многих австрийских либеральных газет, а также «Jahrbücher für Israeliten» Вертгейма. Когда была подавлена революция 1848 года, ему, бывшему унтер-офицеру национальной гвардии и корреспонденту революционных органов, пришлось пострадать, однако в 1850 г. он уже мог открыто поселиться в Вене и принял участие в Humorist’е Сафира, а также в Oesterreichischer Lloyd. Вернувшись в Броды, Г.-Ф. выпустил свою «Луизианскую отшельницу», которая обратила на себя всеобщее внимание; однако гораздо выше названной новеллы должен быть поставлен ряд его фельетонов под заглавием «Картины из жизни России и Бессарабии». Рассказы и повести, печатавшиеся в газетах, вышли отдельной книгой под названием «Polnische Juden», и эта книга встретила необыкновенно сочувственный прием: в несколько лет она выдержала 3 издания и была переведена на русский, польский, еврейский, французский и английский языки. Его историко-этнографический этюд «Die Juden in Galizien» помещен в известном коллективном труде «Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild», выходившем под покровительством австрийского эрцгерцога Рудольфа. Труды Г.-Ф. по статистике и экономии были изданы городом Броды в восьми томах и считаются одним из хороших источников для изучения Галиции. Помимо названных работ, Г.-Ф. написал еще повести: «Geheime Wege», 1895 и «Eine Emigration», 1898.