Шрифт:

Закладка:

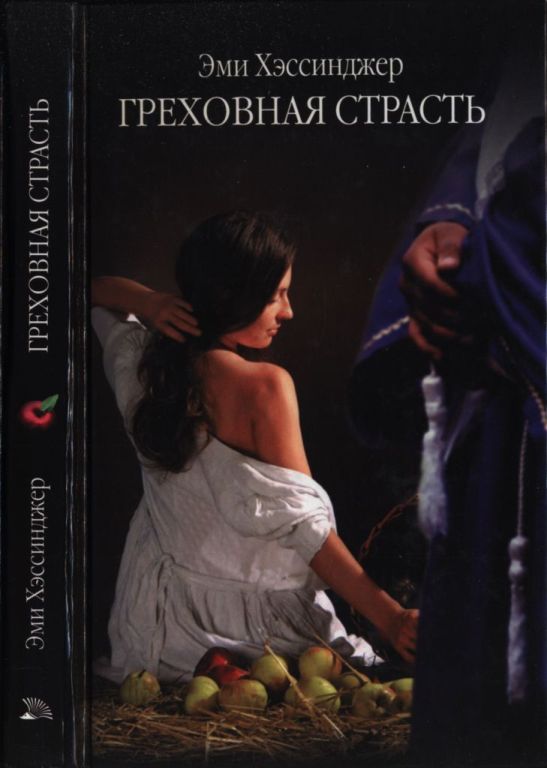

Книга «Греховная страсть» – это романтический триллер, написанный американской писательницей Эми Хэссинджер. Она известна своими захватывающими историями, в которых смешиваются любовь, тайны, религия и приключения. Её книги переведены на многие языки и пользуются большой популярностью у читателей.

Книга рассказывает о двух молодых людях, которые встречаются в древнем замке во Франции. Она – красивая и умная девушка, которая приехала сюда по делам своего отца-археолога. Он – привлекательный и обаятельный священник, который служит в местной церкви. Между ними возникает сильное чувство, которое противоречит их вере и обязанностям. Они пытаются сопротивляться своей страсти, но не могут отказаться от своего счастья. Однако их любовь не остаётся незамеченной. За ними следят зловещие тени прошлого, которые хотят разрушить их отношения и жизни.

Книга «Греховная страсть» – это не только увлекательный роман о запретной любви, но и глубокий рассказ о том, как важно быть верным себе и своему сердцу. Автор показывает, что любовь может быть сильнее, чем законы и предрассудки, что она может дать силу и надежду, но также может принести боль и страдание. Книга написана живым и ярким языком, полна описаний красоты французской природы и архитектуры, а также деталей древней истории и легенд. Она придётся по душе всем любителям романтики и интриги.

Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, где вы найдёте множество других интересных книг Эми Хэссинджер и других авторов. Погрузитесь в мир греховной страсти! 😊