Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

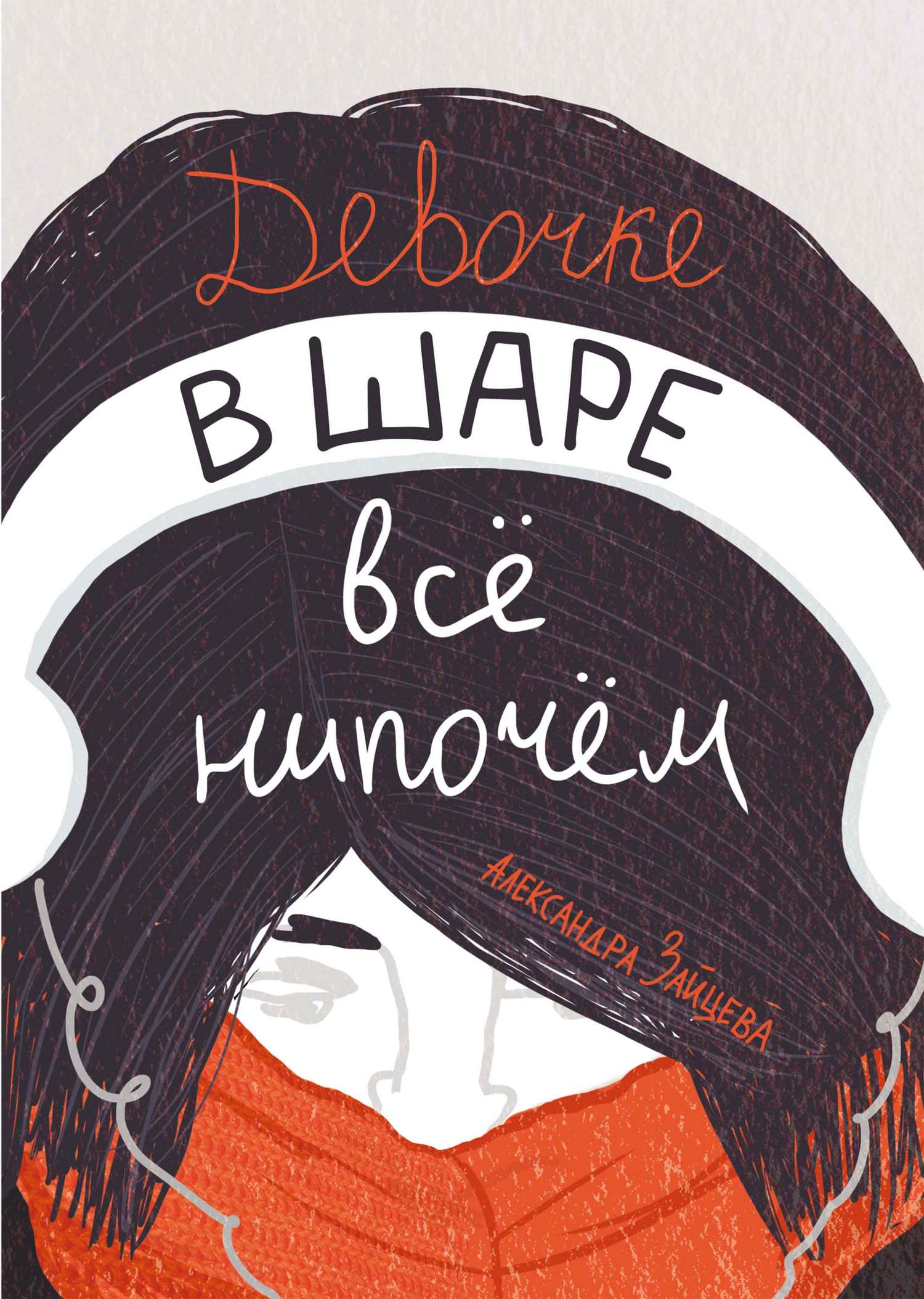

Ей шестнадцать лет, и она Никто – таким именем зовут её друзья. Ей нравится быть незаметной, сливаться с темнотой, растворяться в городских сумерках. В своей компании, в своих мыслях, в своей любимой музыке она чувствует себя как будто в прозрачном шаре – неуязвимой и независимой. Но свободна ли девочка в шаре? Не проходит ли жизнь мимо неё?Александра Зайцева – лауреат премии имени В. П. Крапивина, автор повестей и рассказов о юности, взрослении и непростых решениях, которые должен принять человек.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Александра Васильевна Зайцева»: