Шрифт:

Закладка:

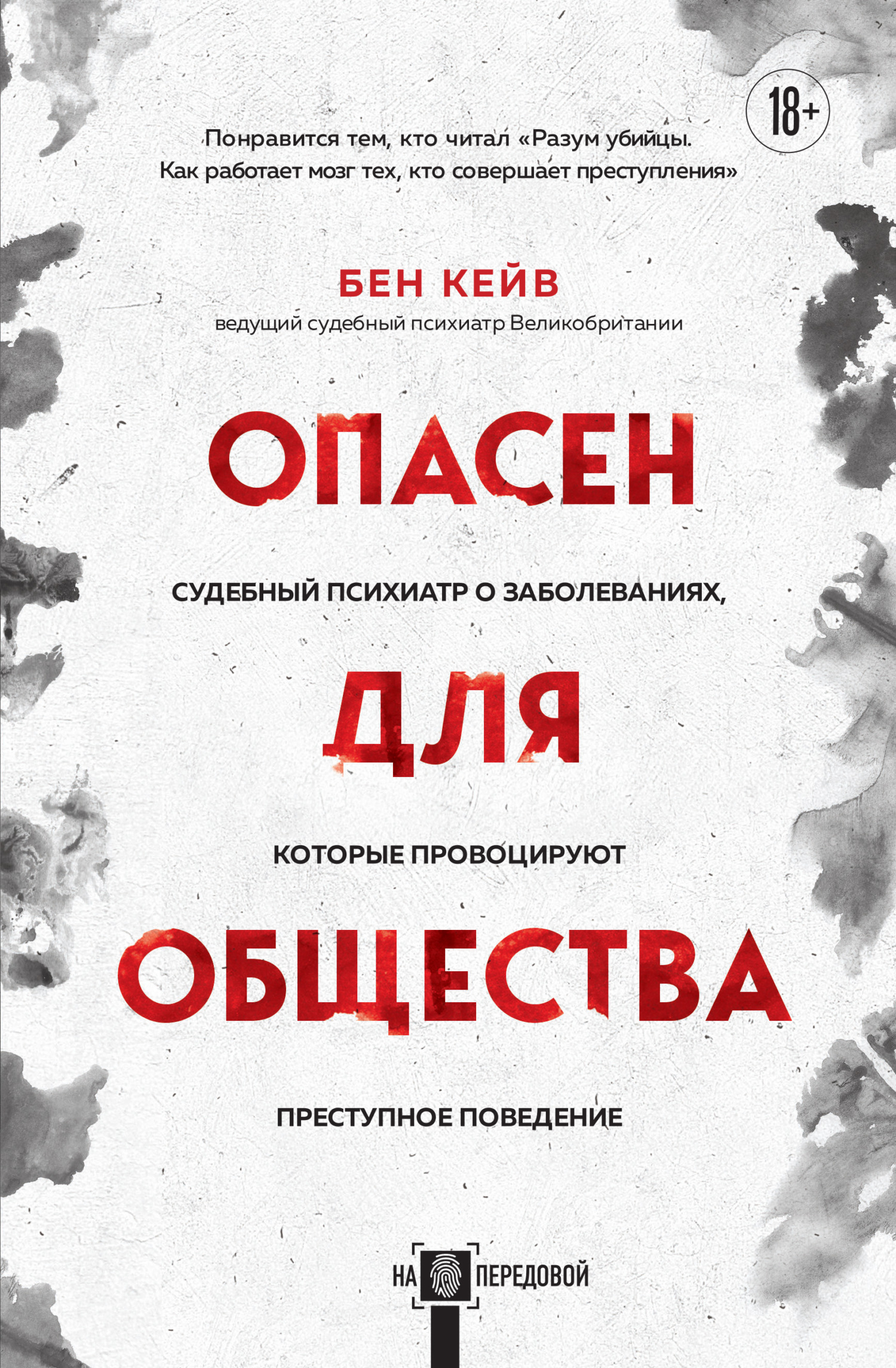

Автор книги – судебный психиатр, проработавший в британской пенитенциарной системе много лет. Десять историй из его практики – это десять судеб людей, попавших в обстоятельства, которые привели к преступлениям.Рассказывая о своих героях, автор ставит вопросы гораздо шире, чем того требуют его профессиональные обязанности. Что толкает человека на преступление? Можно ли это предотвратить? Можно ли изменить психологию преступника?Если я просто представлю названия симптомов и навешу соответствующий диагностический ярлык, это мало поможет суду по семейным делам принять решение о безопасности ребенка. В ходе экспертизы мне необходимо оценить субъективный опыт конкретного человека: его мысли, ощущения, эмоции, убеждения, импульсы, восприятие, чтобы не только попытаться объяснить, почему он повел себя именно так, но и выявить обстоятельства, которые увеличат вероятность того, что он снова поведет себя подобным образом, и, главное, понять, в каких ситуациях вероятность подобного поведения уменьшится.Вдумчивое и увлекательное исследование позволяет читателю не только проникнуть в больничные палаты, тюрьмы строгого режима, в залы судебных заседаний. Глубоко сочувствуя своим подопечным, Нейтан предлагает по-другому взглянуть на людей, скрытых за ярлыками «психопат», «серийный убийца», «сексуальный преступник».Психика формируется не сама по себе. Психические процессы находятся под влиянием реакций человека на индивидуальном, институциональном и социальном уровнях. От этого зависит, как проявится его агрессивность. Каковы бы ни были истоки склонности человека к насилию, его взаимодействие с другими постоянно меняется. «Мы должны проявлять искренний интерес к человеку». В этом, по мнению автора, ответственность общества и окружающих людей.Человеческая психика чрезвычайно адаптивна, и в наибольшей степени адаптируется в раннем возрасте. В этот период ребенок извлекает пользу из общения с теми, кто о нем заботится, и в этом общении приобретает способность понимать себя и других. У нашей адаптивности есть и обратная сторона. На этом этапе дети особенно уязвимы в случае пренебрежения или плохого обращения.Для когоКнига адресована широкому кругу читателей, интересующихся проблемами психологии, в частности формирования сознания человека. Особенно будет полезна профессионалам – психиатрам, специалистам по судебно-психиатрической экспертизе. Кроме того, книга заинтересует тех, кто любит читать о том, как устроена судебно-исправительная система в других странах, в частности в Великобритании.Распространено мнение, в том числе среди психиатров, что преступники, совершающие насилие вследствие симптомов шизофрении, несут меньшую моральную ответственность за свои действия, чем преступники с расстройством личности. Обычно считается, что шизофрения – это состояние, которым страдает невинный пациент… Преступник с диагнозом «расстройство личности» обычно полностью отдает себе отчет в своих действиях. Насильник может даже мысленно отрепетировать преступление, прежде чем совершить его.