Шрифт:

Закладка:

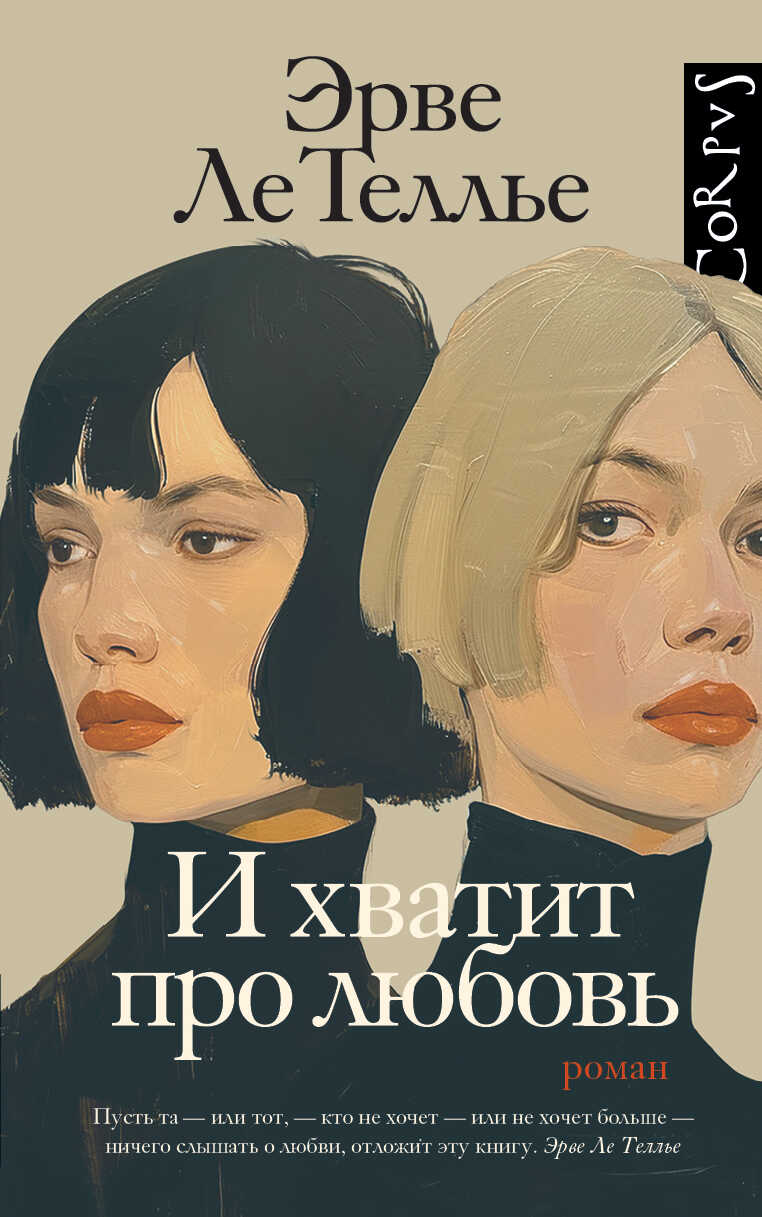

Французский прозаик, эссеист и драматург Эрве Ле Теллье, автор двух десятков книг, занял свое место среди писателей с мировым именем, выпустив в 2020 году сенсационный роман “Аномалия”, который принес ему Гонкуровскую премию и был переведен на 40 языков.“И хватит про любовь” – вопреки названию – роман о любви. Томá Ле Галь – психотерапевт. Его пациентка Анна влюбляется с первого взгляда в писателя Ива и уже собирается расстаться с мужем. Сам Тома влюбляется в Луизу, она тоже готова ради него бросить мужа, известного ученого. У обеих женщин брак скорее удачный и есть дети. Взаимная страсть, омраченная чувством вины, и поиски себя накануне сорокалетия вынуждают Анну и Луизу сделать выбор: сохранить семью или уйти к любимому. Эрве Ле Теллье выстраивает тончайшую игру эмоций, слов и поступков, похожую на выдуманное им загадочное “абхазское домино”.