Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

Лирическая повесть известной французской писательницы посвящена трагическим судьбам людей, не защищенных от потрясений и бед современного буржуазного мира. За внешне невозмутимым, простым рассказом о нескольких неделях летнего отдыха у моря встает тревожное ощущение опасности, нависшей над этим, казалось бы, безмятежным мирком, раскрывается иллюзорность спокойствия и благополучия героев.

Перейти на страницу:

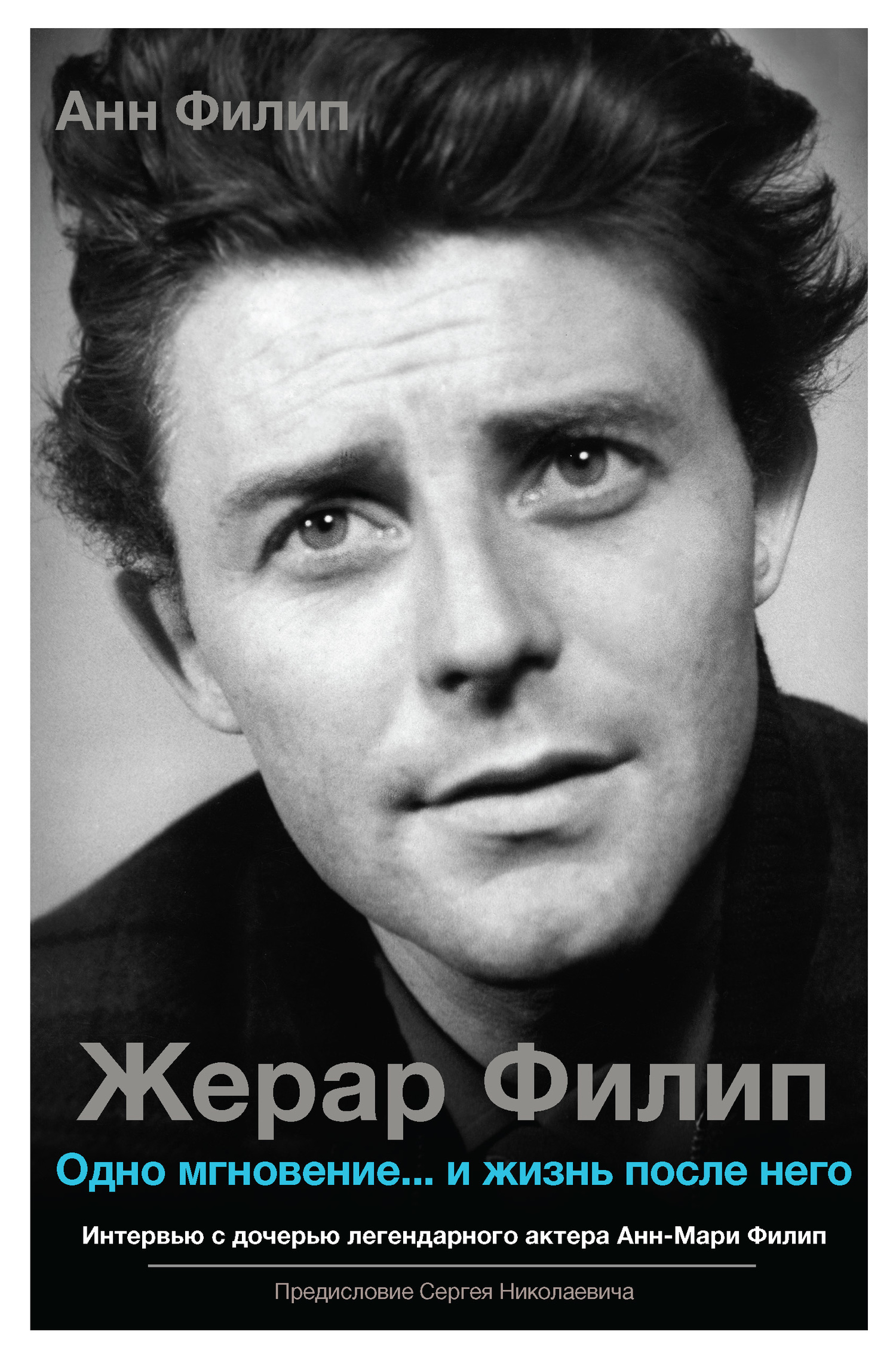

Еще книги автора «Анн Филип»: