Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

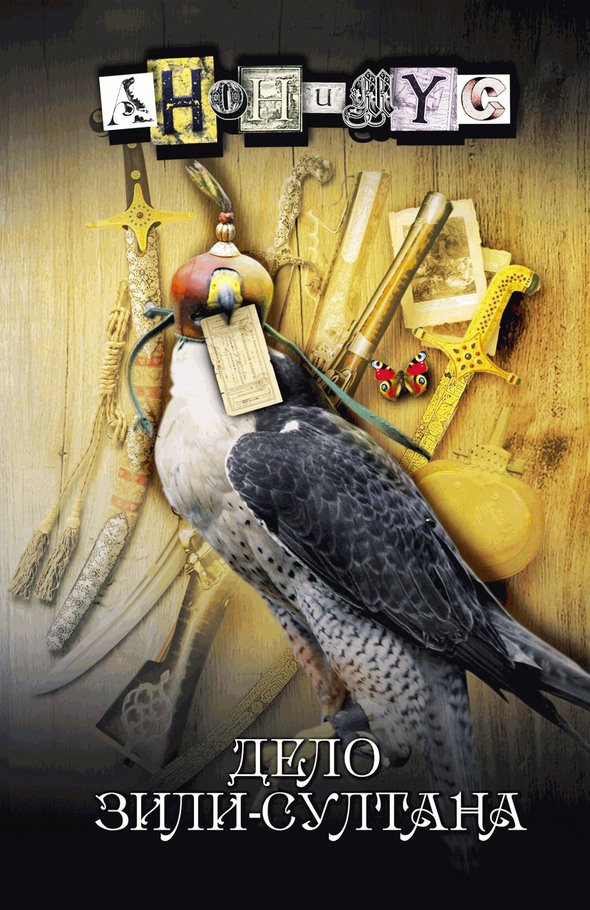

Наши дни. У крупного предпринимателя Анисима Московкина сгорает квартира. Пострадавший считает, что квартиру подожгли из хулиганских побуждений: из нее ничего не пропало, но в нее подбросили сделанный из фарфора кукиш. Расследование продвигается тяжело. Быть может, следователю Волину поможет новая порция расшифрованных дневников Нестора Загорского, в которых фигурирует дом на Сретенском бульваре, где сейчас живет Московкин?…Очередной мемуар Нестора Васильевича рассказывает, что после того, как карлик Цзяньян-гоче плюнул в Загорского отравленной стрелой, знаменитый сыщик погиб. Однако при помощи магии тибетские ламы-заклинатели ухитряются вернуть душу в тело Загорского. Нестор Васильевич жив, но не осознает себя и не двигается. Верный Ганцзалин возвращается с господином в Россию и находит в Самаре китайского целителя, который возвращает сыщика к нормальной жизни. Но порадоваться этому обстоятельству Загорский не успевает…

Перейти на страницу:

Еще книги автора «АНОНИМYС»: