Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

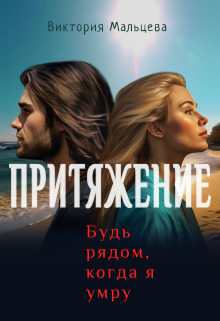

Мэтт однажды обидел хорошую девушку, друга детства, а если верить его прозорливой матери, то и вовсе – свою судьбу. Но он не представлял реальных последствий. Ива становится случайным свидетелем аварии и по браслету на руке узнаёт в погибающем мужчине того, кого когда-то любила. Перед ней выбор, кого спасти: Мэтта, его жену или ребёнка? Иногда любовь приходит не сразу. Бывает, ей нужно не просто время, а годы, чтобы достучаться. Главное, чтобы не целая жизнь. Однотомник, ХЭ

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Виктория Валентиновна Мальцева»: