Шрифт:

Закладка:

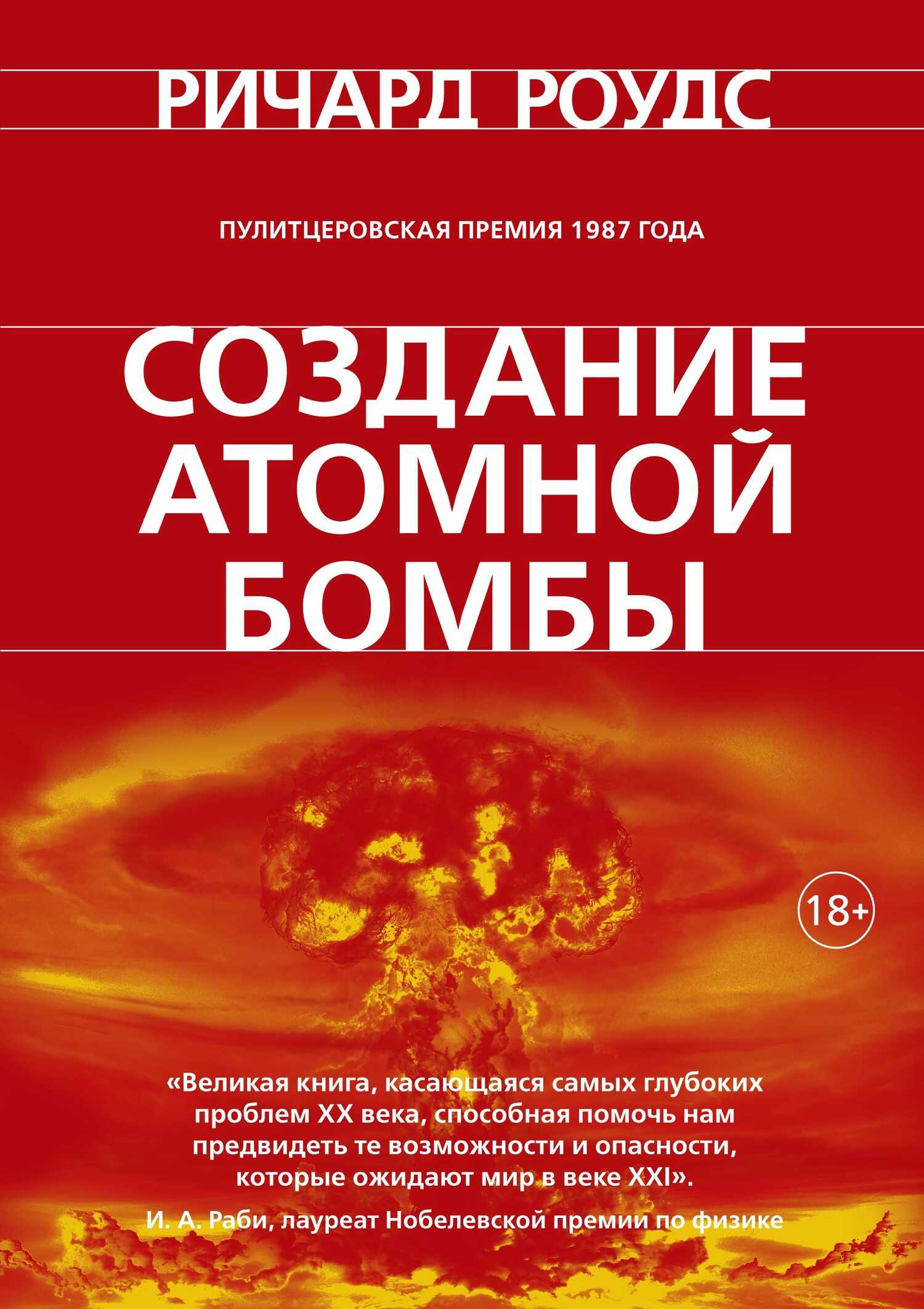

Впервые на русском: полномасштабная картина социально-политических событий конца XIX–XX века, представленная через призму создания атомной бомбы. Главное произведение видного американского историка Ричарда Роудса, за которое он был удостоен Пулитцеровской премии, сравнимое по охвату и значению со «Взлетом и падением Третьего рейха» Уильяма Ширера. От предсказаний появления ядерной энергетики в романах Герберта Уэллса и первых исследований в области науки деления ядра до Манхэттенского проекта, испытания ядерной бомбы «Тринити» на американском полигоне Аламогордо, атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и гонки вооружений в период холодной войны – Роудс проводит нас по этому пути шаг за шагом, раскрывая детали самого поразительного изобретения человека, которое навсегда изменило облик мира и ход человеческой истории, и не обходя вниманием этическую сторону вопроса в условиях стремительного развития технологий.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.