Шрифт:

Закладка:

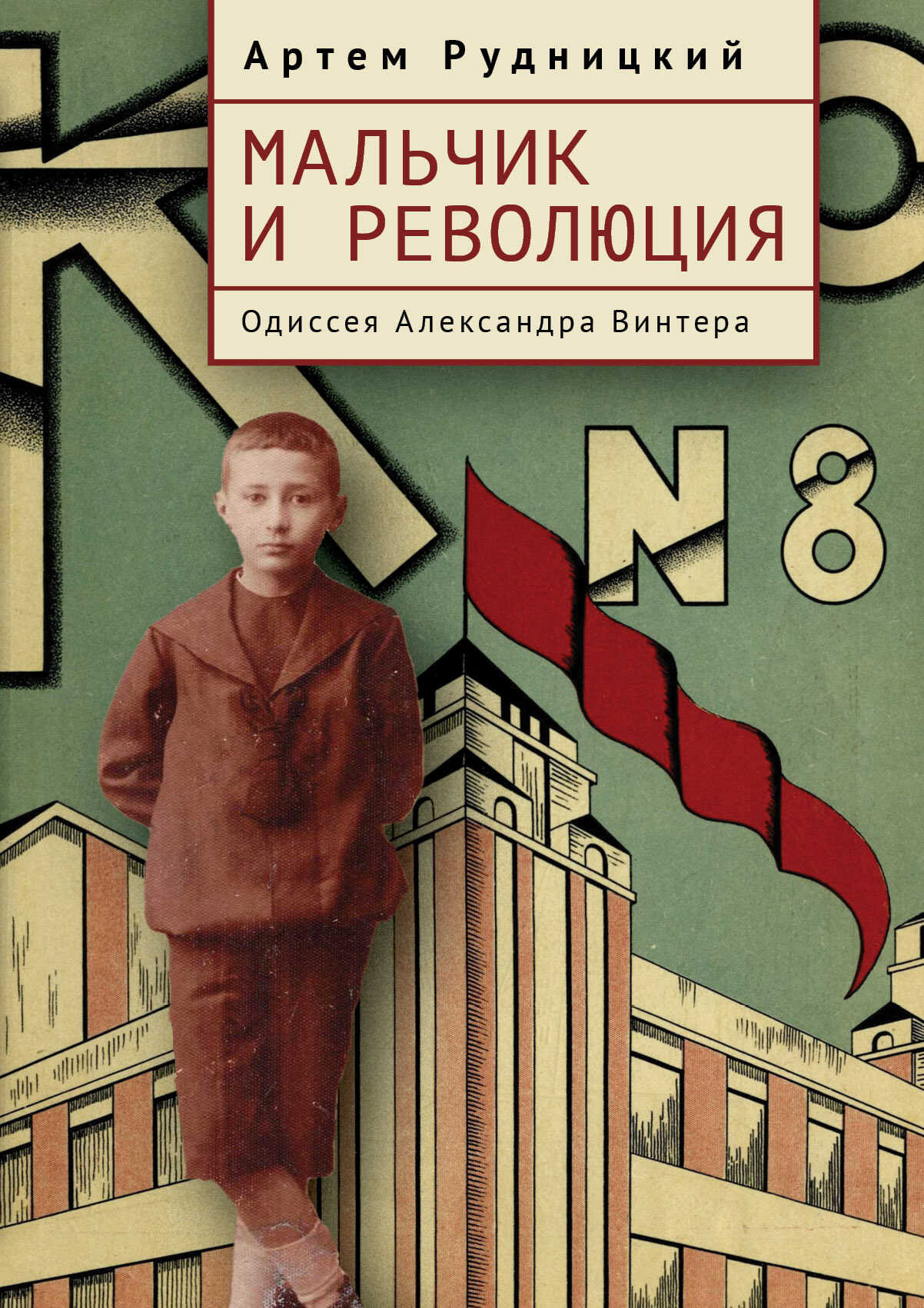

Эта книга о человеке, который прожил короткую, яркую и необычную жизнь. Александр Винтер родился в начале прошлого столетия, светило ему вполне заурядное будущее, но революция смешала все карты. Недоучившийся гимназист в 14 лет стал подполыциком-революционером, пошел добровольцем в Красную армию, сражался с белыми, петлюровцами и поляками. Работа в ЧК, в разведке, на Дальнем Востоке. А еще увлечение кино – участие в съемках шедевров советского кинематографа на студиях Одессы, Ялты, Киева и Москвы. Работа с Александром Довженко, Иваном Кавалеридзе, Михаилом Кауфманом и другими корифеями. Пока не наступил 1937 год… Автору этой книги Александр Винтер приходится двоюродным дедом. Помимо дневниковых записей и писем из семейного архива, были использованы материалы следственных дел.