Шрифт:

Закладка:

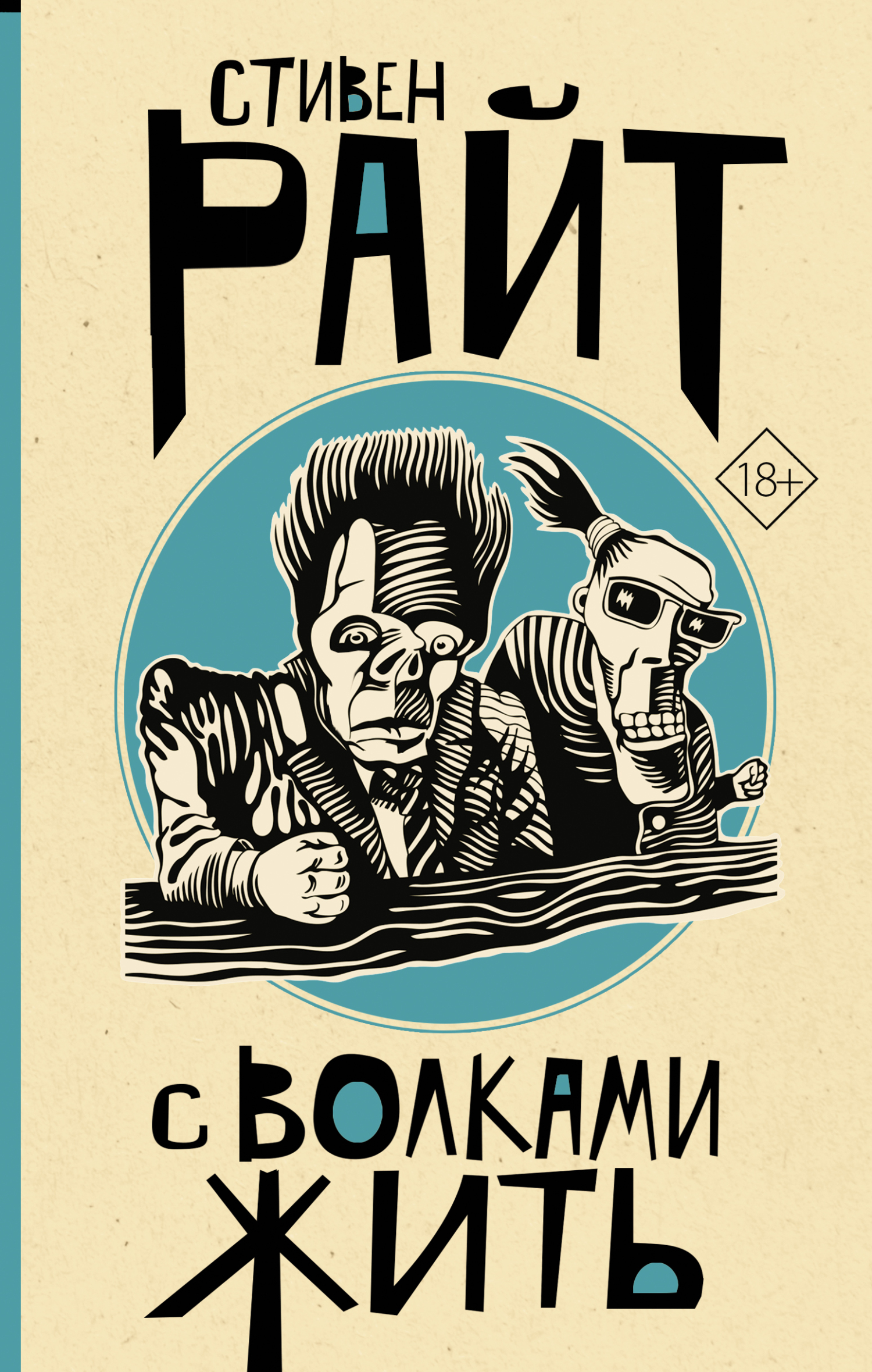

Роман, занимающий 13-ю строчку в знаменитом списке Ларри Маккаффери «100 лучших англоязычных книг ХХ века», впервые был опубликован в 1994 году – в эру второй волны «молодежного бунта», контркультуры и борьбы следующего поколения отвергнувших родительский образ жизни юношей и девушек за право жить, думать и чувствовать по-новому.Калейдоскопический роман, в котором человек, однажды отвергнувший свой состоятельный, престижный и духовно убогий мирок, будто срисованный с картинки в рекламном каталоге, пускается в бесцельное, бессмысленное и свободное странствие по Америке – по стране звереющих от переутомления яппи и их скучающих женушек, проституток и сутенеров, стареющих и «сторчавшихся» рок-звезд и автостопщиков, философов-дальнобойщиков и серийных убийц, потерявших память инопланетян и усталых полицейских. По Америке, в которой фантазия и реальность переплетаются так плотно, что разделить их уже невозможно.