Шрифт:

Закладка:

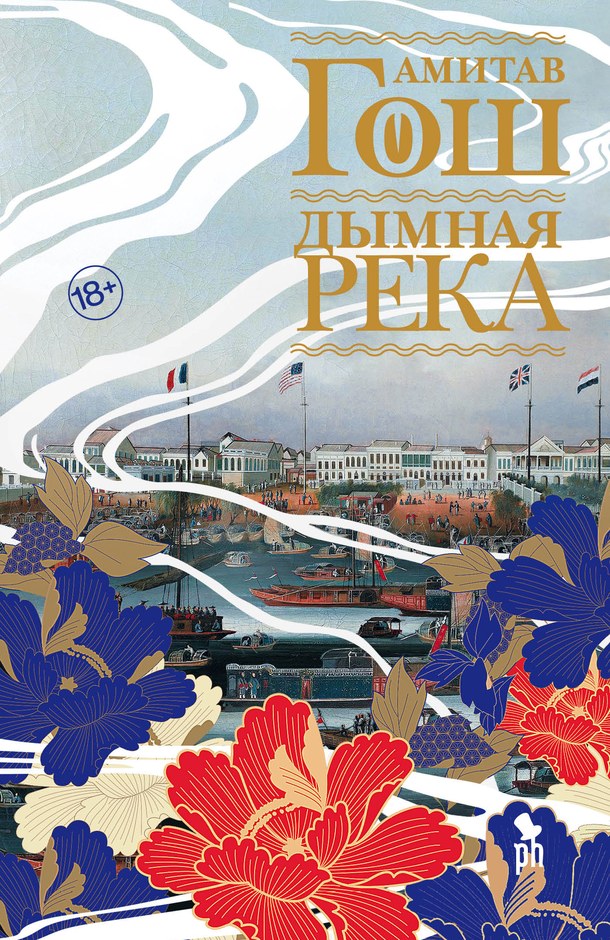

Второй том саги-трилогии. В сентябре 1838 года в Индийском океане шхуна «Ибис», перевозившая заключенных и наемных рабочих из Калькутты на Маврикий, попала в самый центр мощного шторма. Роман следует за судьбами людей, угодивших в бурю — не только природную, но и историческую. Некоторых из них шторм и судьба забросили в китайский Кантон, где сосредоточена торговля с иностранцами. Несмотря на усилия китайского императора остановить торговлю опиума, корабли европейцев, курсирующие между Индией и Китаем, по-прежнему доставляют зелье. Центральные фигуры во второй книге трилогии — богатый опиумный торговец-парс из Бомбея; бывший индийский раджа, ставший писарем в торговой миссии; юная француженка-сирота и пестрая компания, объединившаяся в погоне за романтикой и богатством. Каждый из них пытается справиться со своими потерями, а некоторые — и с обрушившейся на них свободой. Книга содержит нецензурную брань.