Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

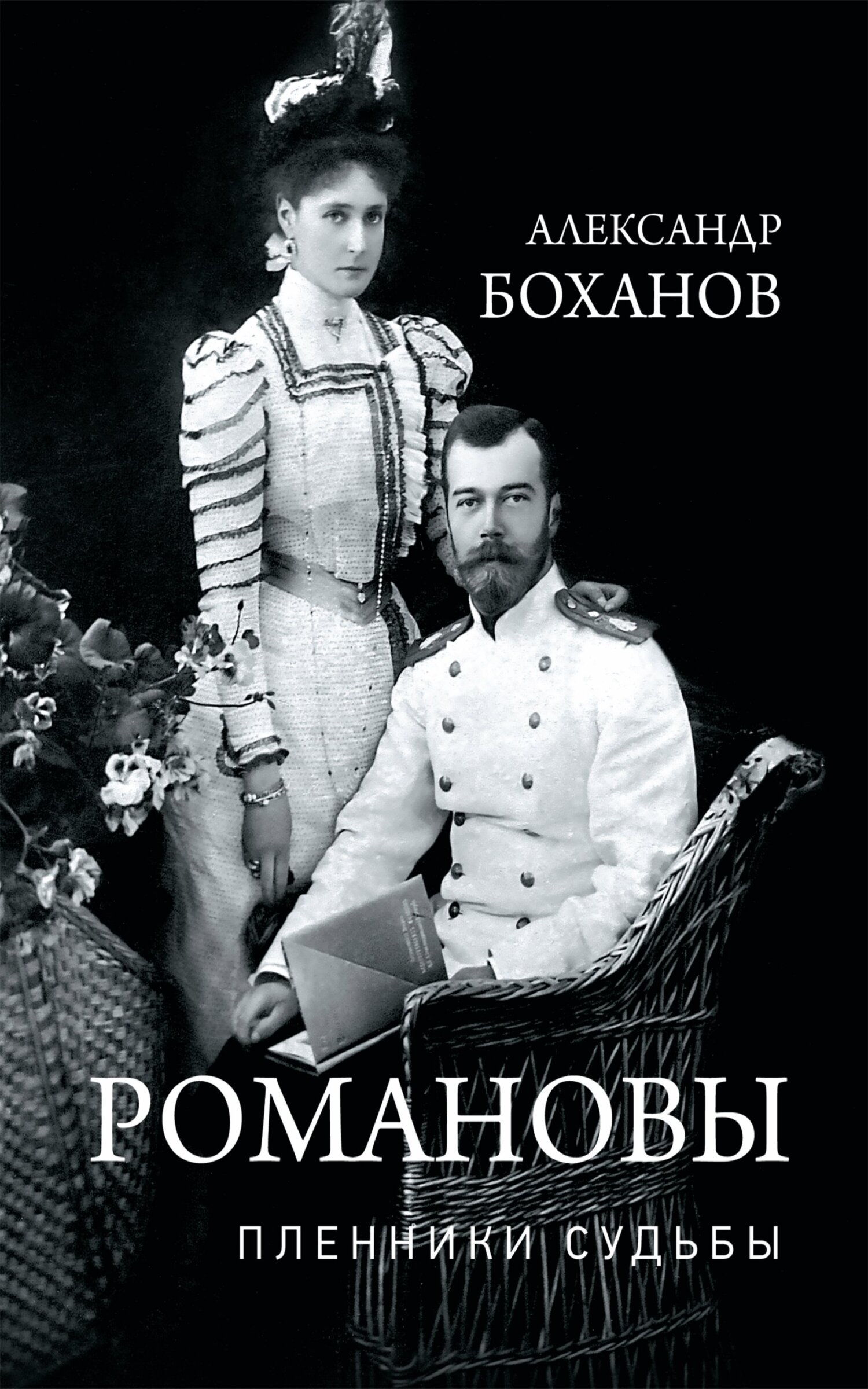

Книга известного российского историка, доктора исторических наук Александра Николаевича Боханова (1944—2019) рассказывает о судьбах династии Романовых. В кратких очерках автором рисуются портреты русских монархов от Михаила Федоровича до Николая II.В этой книге нет рассуждений о государственном служении монархов, набивших оскомину оценок «роли в истории» того или иного коронованного правителя России. Это рассказ о малоизвестных страницах истории дома Романовых.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Александр Николаевич Боханов»: