Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

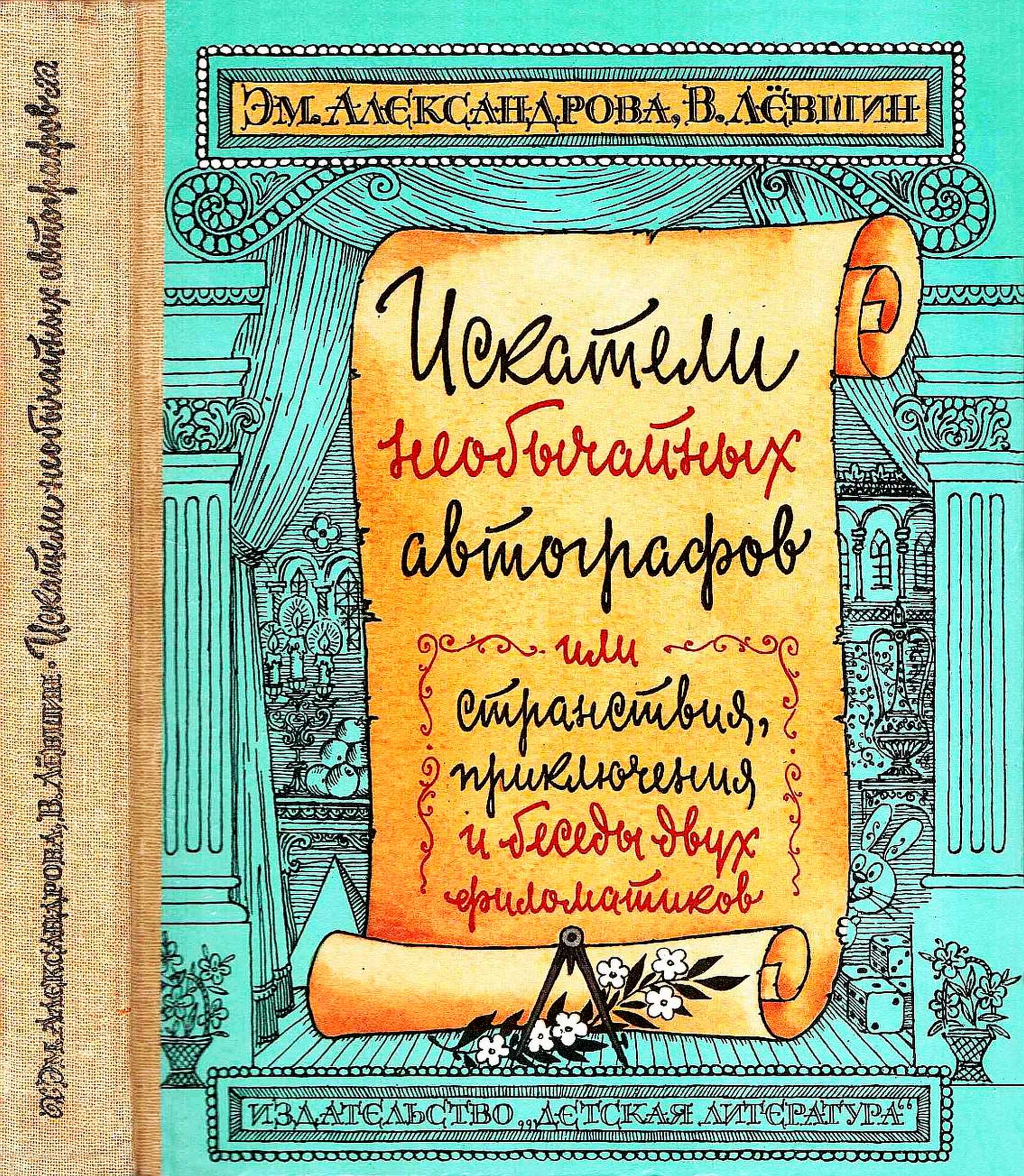

Трилогия «Искатели необычайных автографов» знакомит читателей с удивительными приключениями двух забавных чудаков, которые в конце концов понимают, что искусство и наука не антиподы, а дополняющие друг друга способы познания мира. Попадая в различные государства и эпохи, знакомясь с выдающимися личностями, герои книги узнают об их открытиях и трудах, а заодно получают самые разнообразные сведения из истории науки и культуры. Рисунки В. Сергеева.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Владимир Артурович Левшин»: