Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

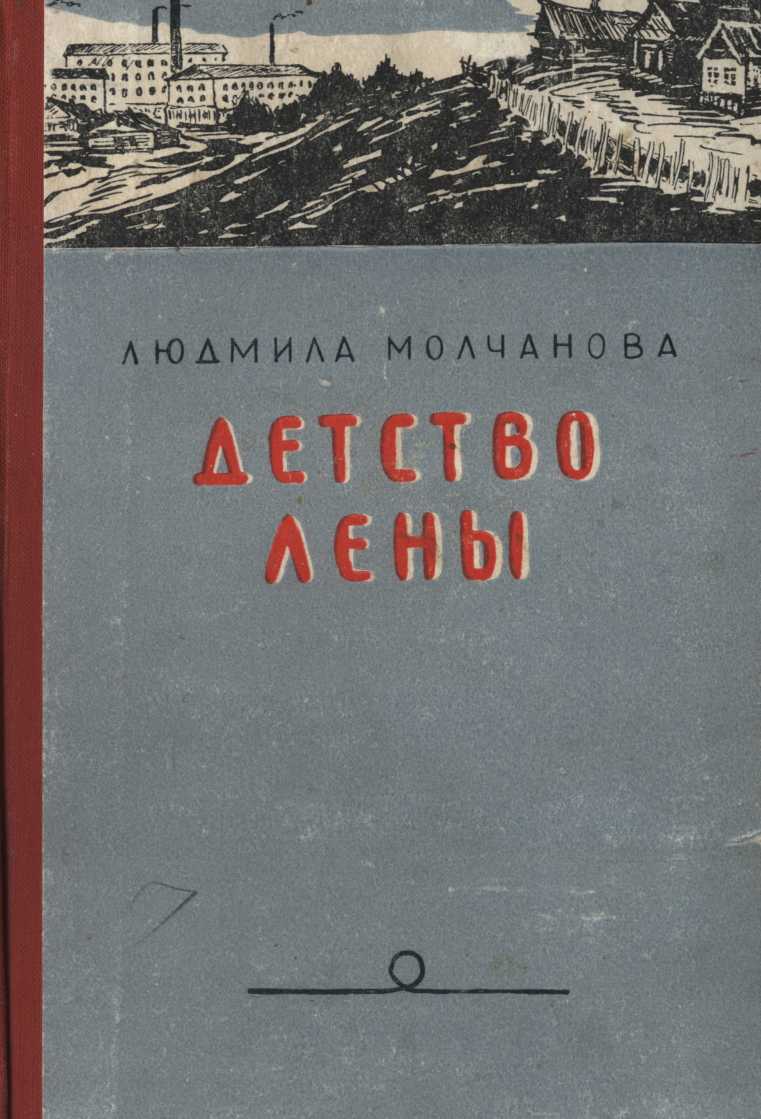

Повесть о дореволюционном детстве девочки из семьи текстильщиков. Рис. А. Зырянова

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Людмила Георгиевна Молчанова»: