Шрифт:

Закладка:

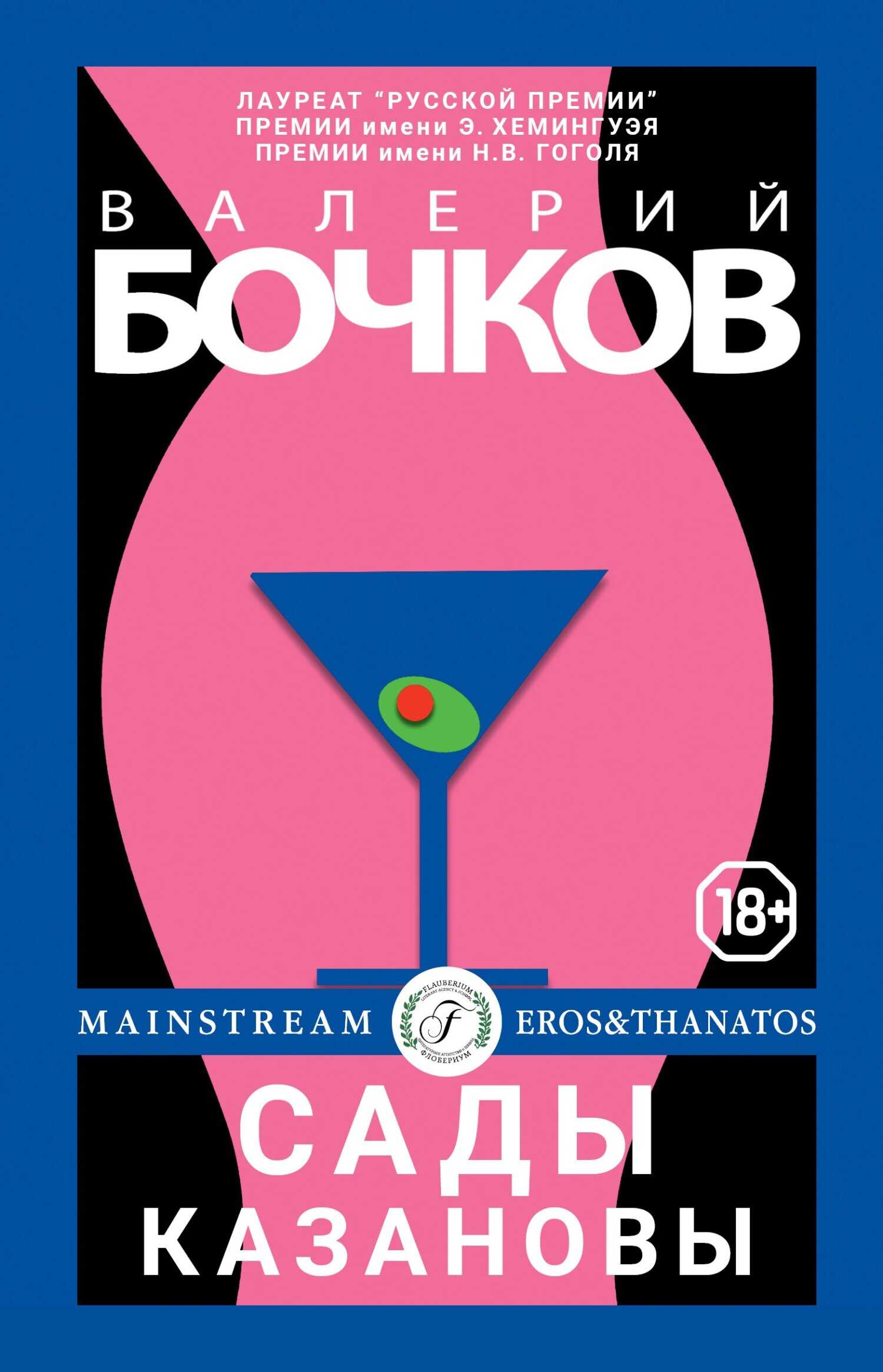

Бочков превращает страсть в абсолют. Ревность, вожделение, жажда мести – всё доведено до точки плавления. Не ждите привычных сюжетов или стандартных ходов – их тут нет, это русская проза высшей пробы. Проза нового тысячелетия. «…Я бы никогда не смогла работать проституткой. Не вокзальной шлюхой, а настоящей профессионалкой в сапогах змеиной кожи на хищной шпильке – с постоянной клиентурой, графиком у массажиста, в парикмахерской и в маникюрном салоне. Физиологическую часть я бы ещё кое-как потянула, если исключить поцелуи…; в конце концов, совокупление можно рассматривать как вид аэробики – акт средней интенсивности сжигает триста калорий и считается неплохим кардио для укрепления сердечной мышцы. Психология – вот что смущает». («Клеопатра Чистых прудов»)