Шрифт:

Закладка:

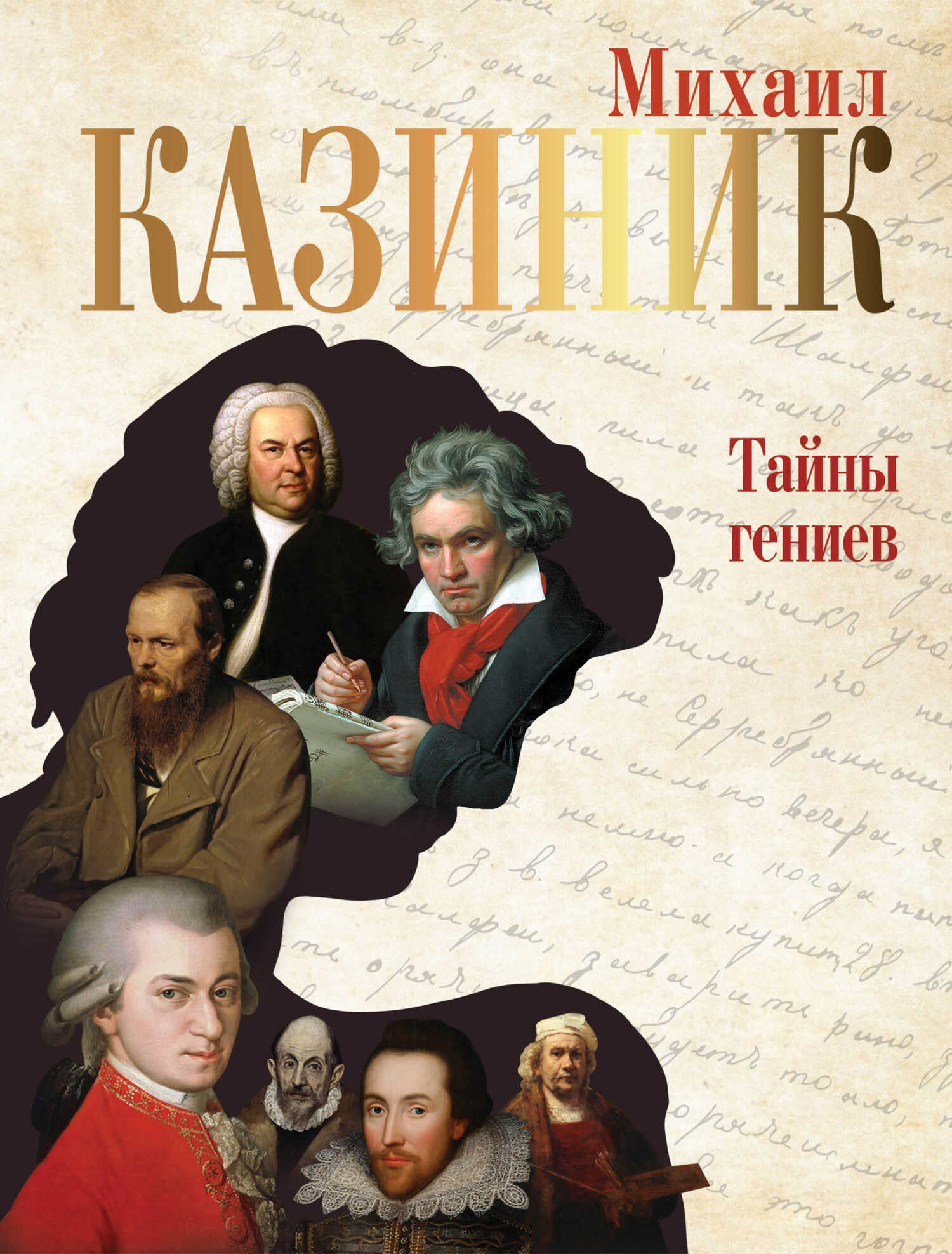

Как только мы по-настоящему погружаемся в искусство – нам открывается иной мир, иные измерения. Мы перестаем мыслить только реалистично, ибо искусство демонстрирует нам такие сферы бытия, которые очень трудно объяснить с точки зрения даже самой изощренной, но материалистической логики.В своей книге автор рассказывает не только об известных композиторах, писателях, художниках, но и о том, как неожиданно переплетаются судьбы и творения тех, кто жил в разных эпохах и странах. Эти сплетения музыки, литературы и живописи зачастую сразу не заметишь, а узнав, заинтересуешься так, что захочешь сам искать всевозможные параллели. Потому что это необычайно интересно, потому что только так и растешь над собой, начинаешь и мир, и людей видеть иначе. О каких же гениях идет речь в книге? О Моцарте, Бахе, Бетховене, Чайковском, Мусоргском, Пушкине, Гоголе, Достоевском, Пастернаке, Шекспире, Кафке, Рембрандте, Эль Греко, Микеланджело…В книге размещены QR-коды, позволяющие прослушать те произведения, которые упоминаются автором.С деятельностью и творчеством Михаила Семеновича Казиника можно познакомиться на его персональном сайте www.kazinik.ru, а также на YouTube-канале автора.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.