Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

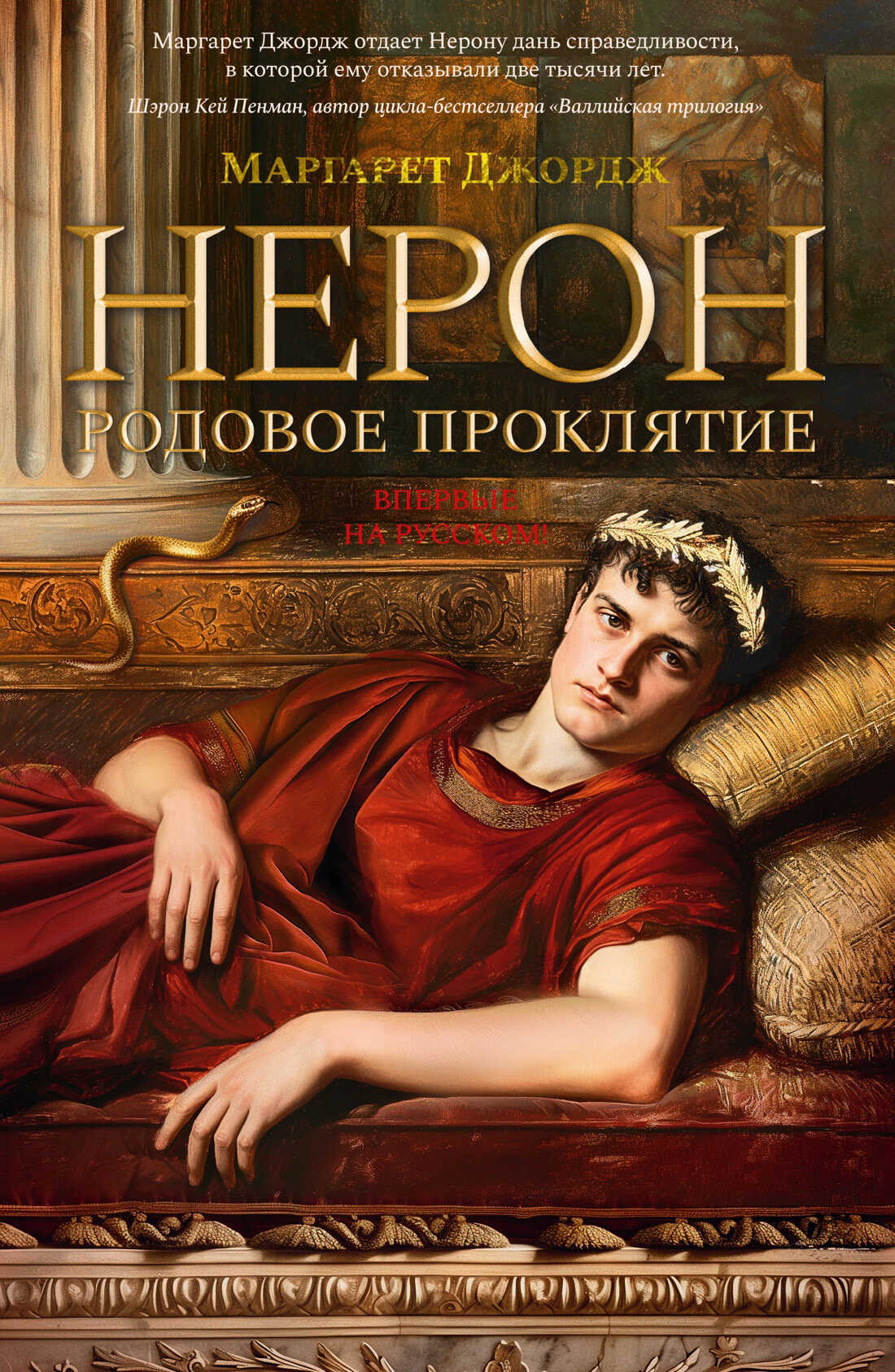

Юный Луций, племянник императора Калигулы, растет в доме заботливой тетки, вдали от шумного Рима. Родителей он никогда не знал. Жизнь течет счастливо и беззаботно, и кажется, в ней не может случиться ничего необычнее встречи со старой черепахой, которая застала еще великого Августа.Но в Римской империи никто не застрахован от предательства: ни мужчина, ни женщина, ни ребенок. Луцию предстоит вскоре понять, что волею судьбы он оказался в настоящем змеином гнезде и что само его происхождение является угрозой для его жизни. И усвоить суровый урок: лучше быть жестоким, чем мертвым.Впервые на русском!

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Маргарет Джордж»: