Шрифт:

Закладка:

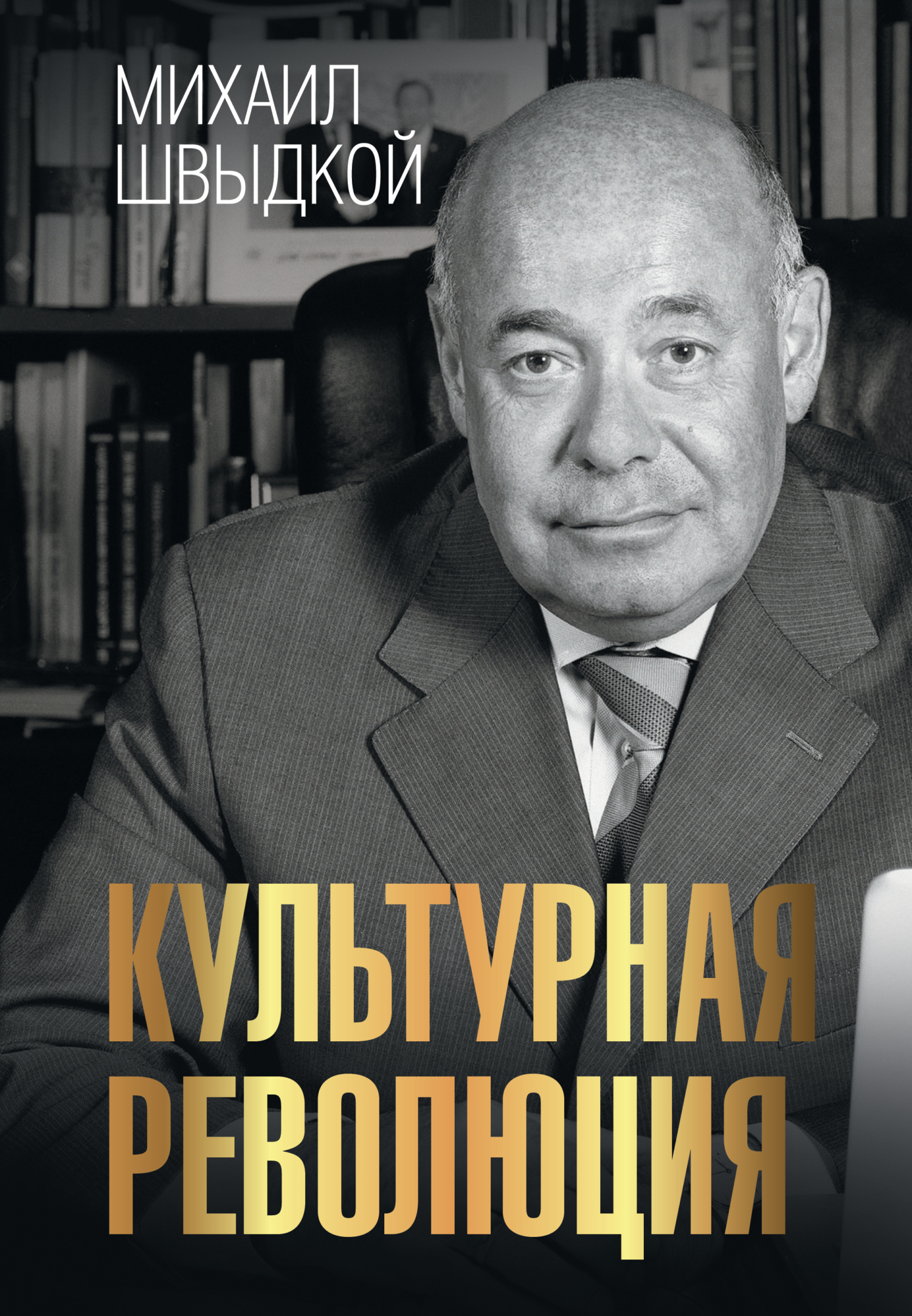

Михаил Ефимович Швыдкой – министр культуры РФ (2000–2004), дипломат, искусствовед, телеведущий («Культурная революция», «Приют комедиантов», «Агора», «Жизнь прекрасна»). Председатель ВГТРК (1998–2000). Художественный руководитель Московского театра мюзикла. С 2008 года – Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному и культурному сотрудничеству.Настоящая книга охватывает самые яркие и важные события жизни нашей страны за последние пятнадцать лет. Нашла свое отражение в ярких заметках автора и атмосфера нового века России на международной арене. М. Швыдкой создал точный портрет времени и человека в нем. Его героями стали Алексей Баталов и Питер Брук, Олег Табаков и Марлен Хуциев, Галина Волчек и Александр Калягин, Ирина Антонова и Марина Лошак, Эдвард Радзинский и Михаил Жванецкий, Михаил Пиотровский и Игорь Костолевский…Театральные сезоны в Москве и Петербурге, юбилеи «Эрмитажа» и «Мосфильма», знаковые выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Историческом музее, год Германии в России, вручение премии «ТЭФИ», Фестиваль российской культуры в Японии и многое другое найдет читатель в настоящей книге.Автор приглашает нас на разговор о недавнем прошлом и настоящем – интригующий, страстный и подлинный.