Шрифт:

Закладка:

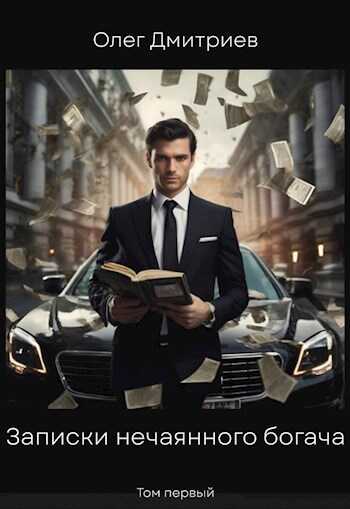

Приключения нечаянного богача продолжаются! Вернувшись из первого опасного путешествия, обернувшегося массой сюрпризов, Дима хотел пожить некоторое время спокойно, не влипая в опасные истории. Не вышло. Кто теперь будет пытаться испортить ему жизнь, кроме него самого?) Удастся ли нечаянному богачу сохранить свои идеалы и принципы среди угроз и искушений? Внимание: в книге могут (и будут) употреблять никотин, алкоголь, дурацкий юмор и старые цитаты. Возможны элементы промискуитета, жестокости по отношению к людям и животным, крайне свободное отношение героев к окружающей действительности. Абсолютно все географические, этнографические и исторические названия, персонажи, их должности, позывные, профессии, службы и ведомства, являются плодом фантазии автора. Любые совпадения случайны - это ведь всё вымысел, правда?)