Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

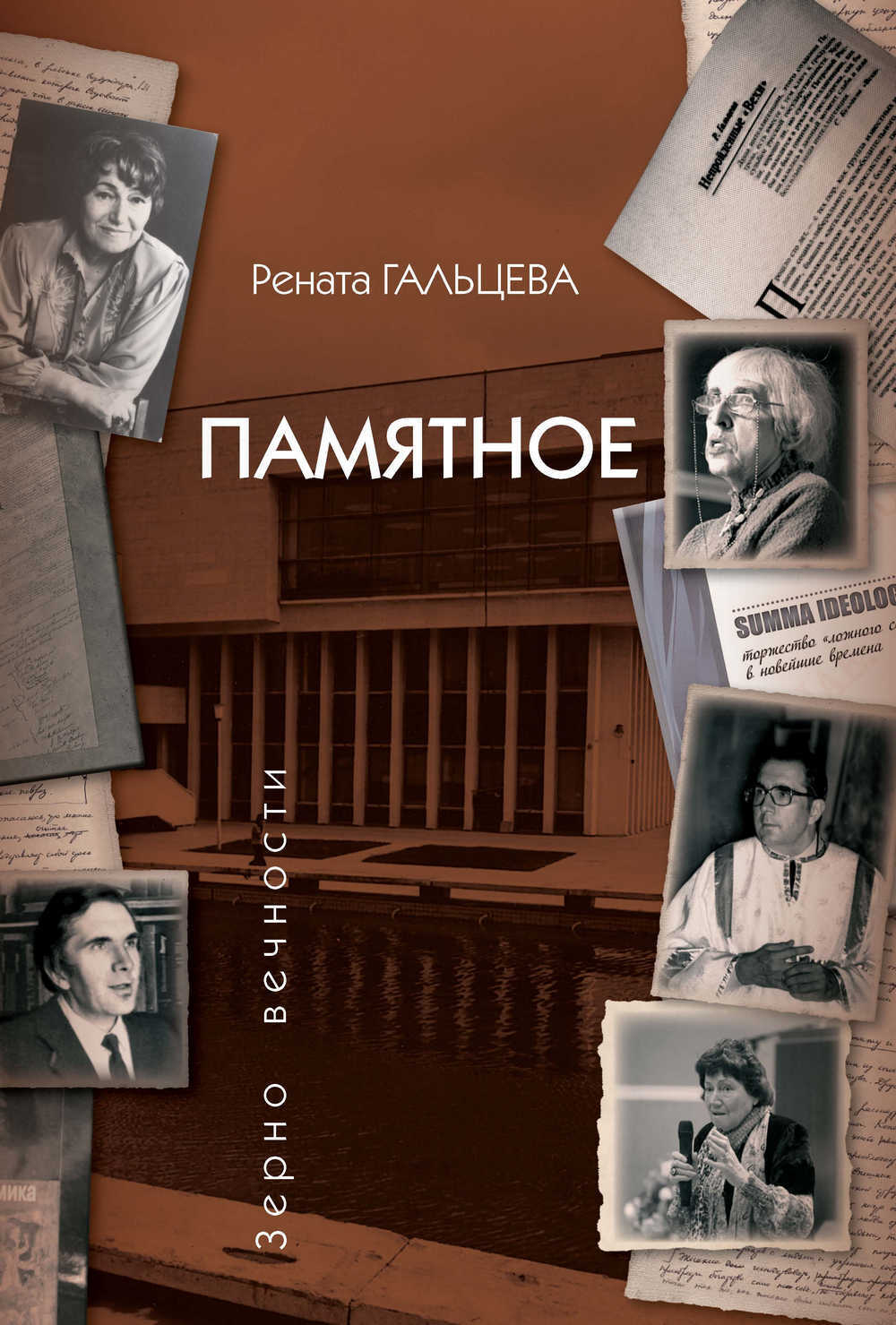

Автор книги стремится восстановить в памяти события и передать общественно-культурную атмосферу России конца XX – начала XXI в. В издание включены статьи и интервью, близкие по тематике и хронологическому охвату содержанию дневника. В заключение дневниковых записей подводятся краткие аналитические итоги, характеризующие картину сегодняшнего дня.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Рената Александровна Гальцева»: