Шрифт:

Закладка:

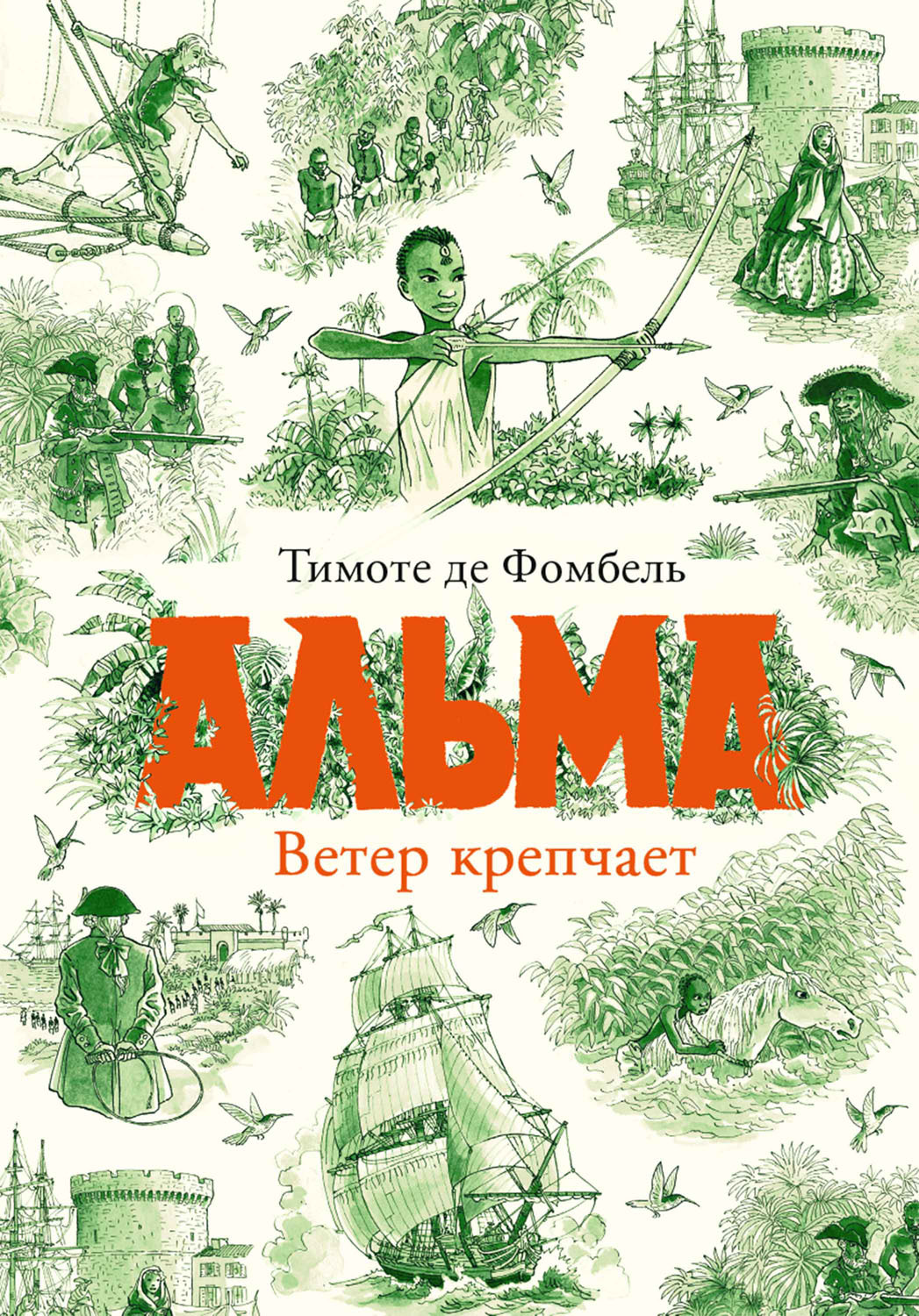

1786Атлантический океан.Из Европы через Африку в Новый Свет плывет «Нежная Амелия».Она везёт на своем борту сотни новоиспеченных рабов.А ещё – тонны золота.На морских путях столкнутся все интересы: жаждущих власти, богатства, личной свободы и недостижимой мирной жизни.Не за горами Французская революция.5 причин купить книгу «Альма. Ветер крепчает»:• Историко-приключенческий роман взросления о конце XVIII века – преддверии Французской революции;• Текст так строится и судьбы героев так переплетены, что невозможно оторваться, не дочитав;• Значительно меняет представление о Европе и основах европейской экономики Нового времени;• Предельно честный разговор о работорговле;• Новый роман знаменитейшего писателя Франции – Тимоте де Фомбеля.