Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

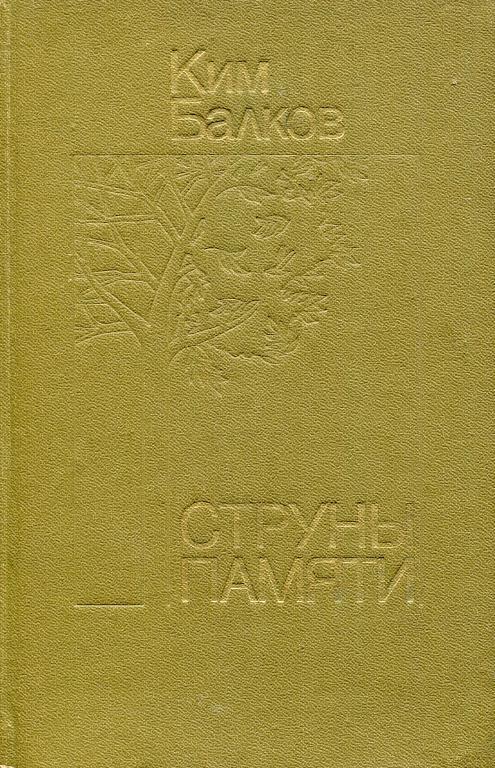

В новую книгу Кима Балкова вошли повесть «Росстань» и два цикла рассказов. В «Росстани» писатель обращается к главной своей теме — Человек и Природа, ратует за бережное отношение ко всему живому на земле. Рассказы из цикла «Поезда идут из детства», объединенные одним героем, посвящены проблеме формирования личности подростка на примере поколения отцов, вернувшихся с войны. В раздел «Струны памяти» включены рассказы о современности, о преемственности поколений.

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Ким Николаевич Балков»: