Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

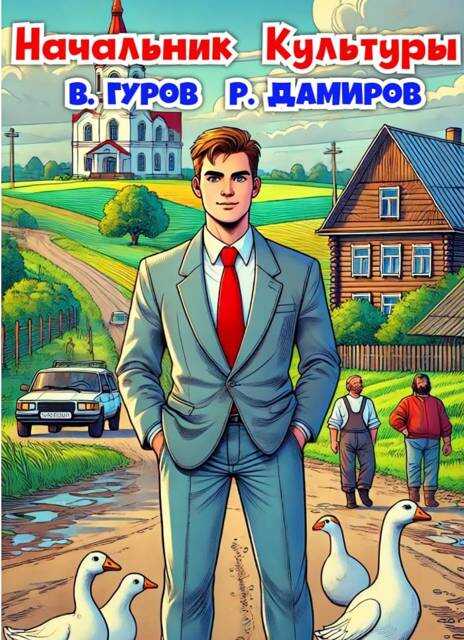

ПЕРВЫЙ ТОМ ТУТ: https://author.today/work/302039 Я был успешным предпринимателем, но погиб от рук конкурентов. Судьба подкинула подлянку – я не отправился «на покой», а попал в прошлое. Душа вселилась в выпускника пединститута. На дворе 1980 год, а я простой физрук в советской школе, который должен отработать целых три года по распределению. Биологичка положила на меня глаз, завуч решила сжить со свету, а директор-фронтовик повесил на меня классное руководство. Где я и где педагогика?! Ничего, прорвемся… Вот только класс мне достался экспериментальный – из хулиганов и второгодников, а на носу городская спартакиада. Как из малолетних мерзавцев сколотить команду?

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Валерий Александрович Гуров»: