Шрифт:

Закладка:

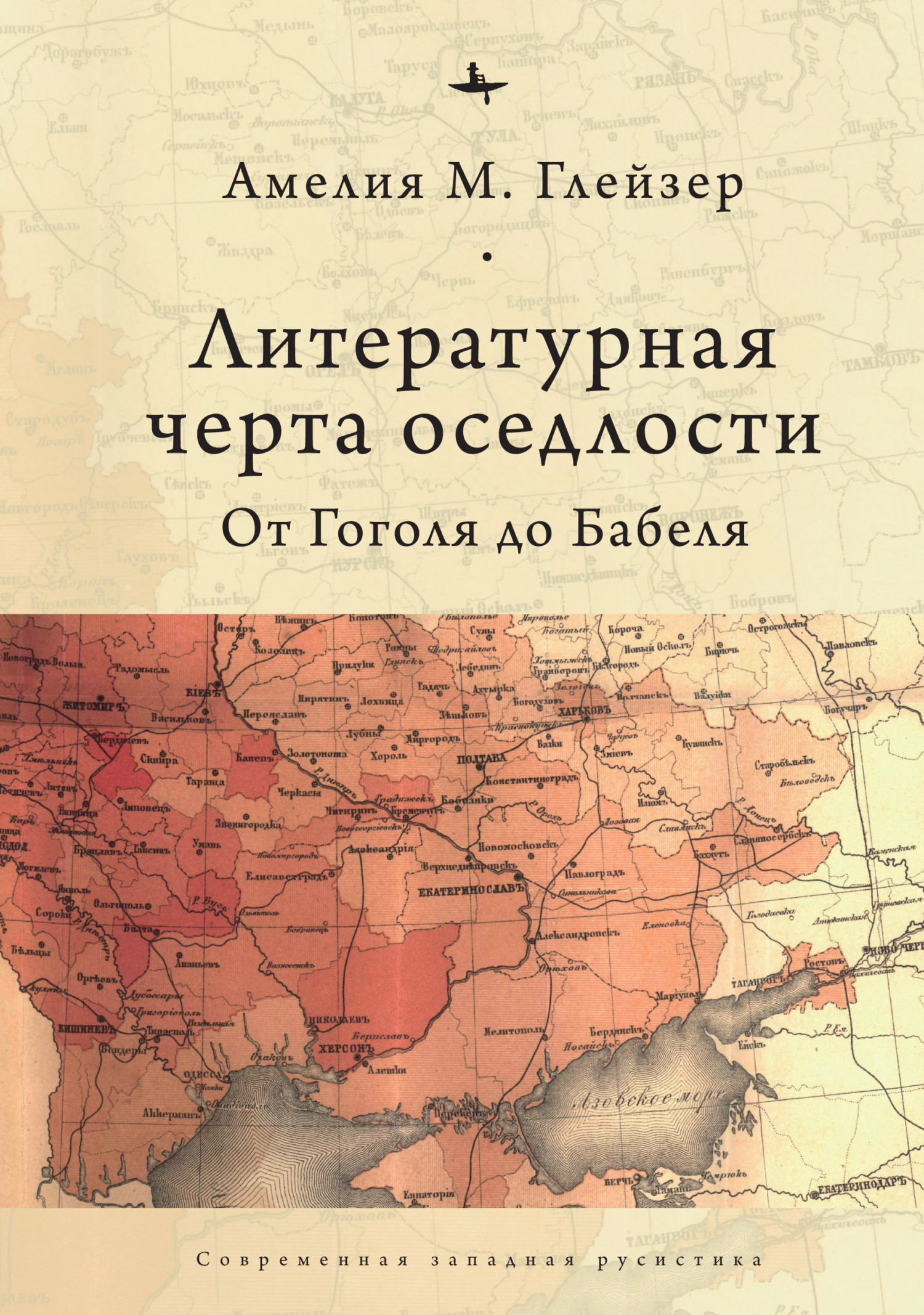

В отличие от большинства исследований восточноевропейской литературы, ограниченных одним языком, одной культурой или одной национальностью, в книге Амелии М. Глейзер «Литературная черта оседлости» прежде всего рассматриваются процессы культурного обмена между авторами, жившими на территории современной Украины и писавшими на русском, украинском и идише. Автор анализирует произведения от «Сорочинской ярмарки» (1829) Н. В. Гоголя до рассказов И. Э. Бабеля о насильственной коллективизации украинских сел примерно век спустя. Амелия Глейзер убедительно показывает, что творчество Гоголя оказало значительное влияние как на русских, так и на украинских и еврейских писателей, таких как Г. Ф. Квитка-Основьяненко и Шолом-Алейхем.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.