Шрифт:

Закладка:

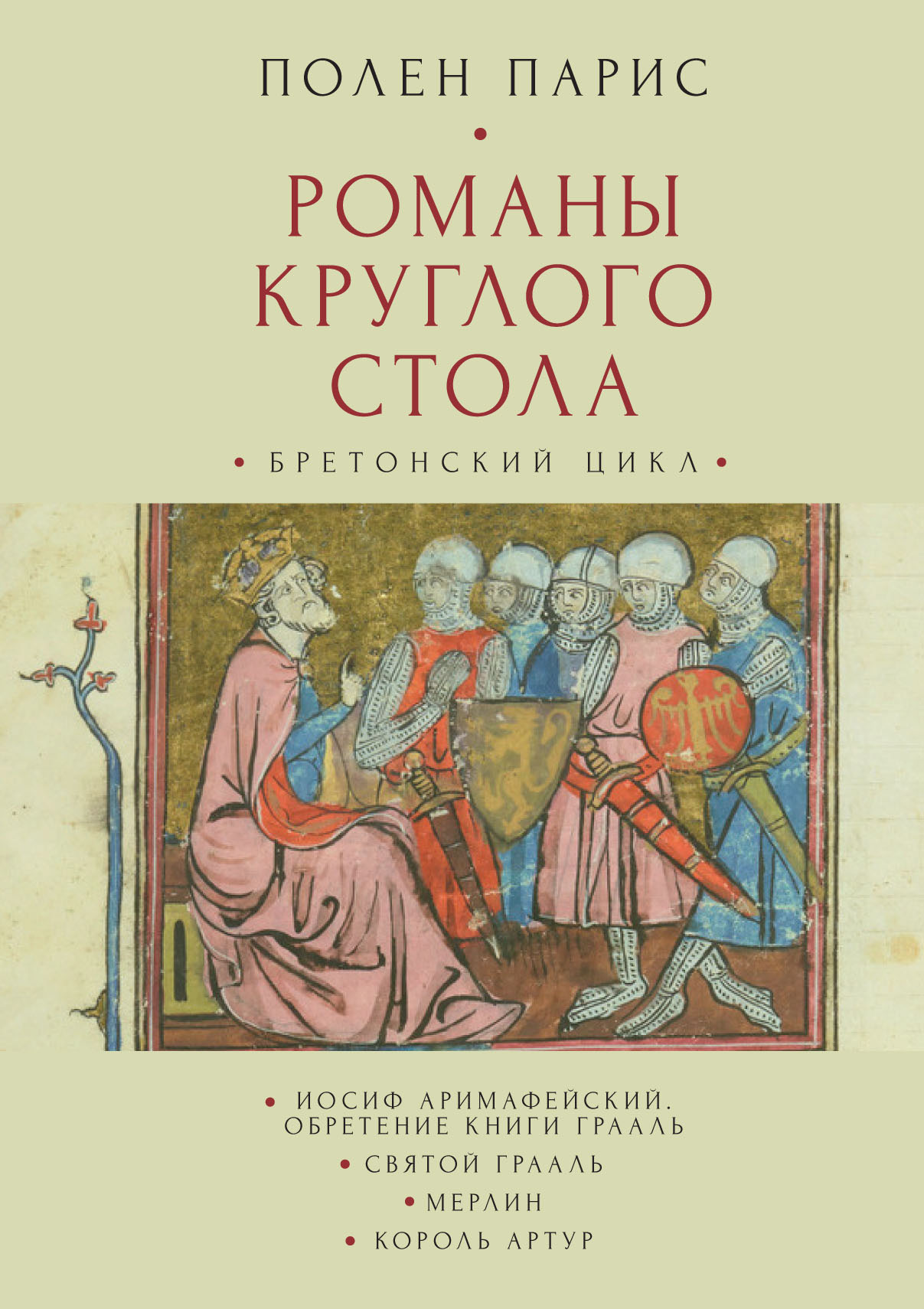

Бретонские сказания о короле Артуре, рыцарях Круглого Стола и поисках священного Грааля и созданные на их основе французские рыцарские романы почти не знакомы российскому читателю, хотя они гораздо старше, полнее и многообразнее известной у нас английской версии Артурианы. Перевод выполнен по изданию известного медиевиста XIX века, хранителя отдела рукописей французской Национальной библиотеки проф. П. Париса: «Романы Круглого Стола, переложенные на современный язык Поленом Парисом и сопровождаемые исследованиями происхождения и особенностей этих великих сочинений».В книгу вошли четыре произведения, наглядно показывающие, как жанр светского романа постепенно вырастает из библейского апокрифа. Это прозаическое переложение романа Робера де Борона «Иосиф Аримафейский» (конец XII в.), еще более ранняя легенда «Обретение Книги Грааль», роман «Святой Грааль» (один из первых образцов европейской «обрамленной повести») и уже вполне классический рыцарский роман «Король Артур».Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей литературы, религии и европейской культуры.