Шрифт:

Закладка:

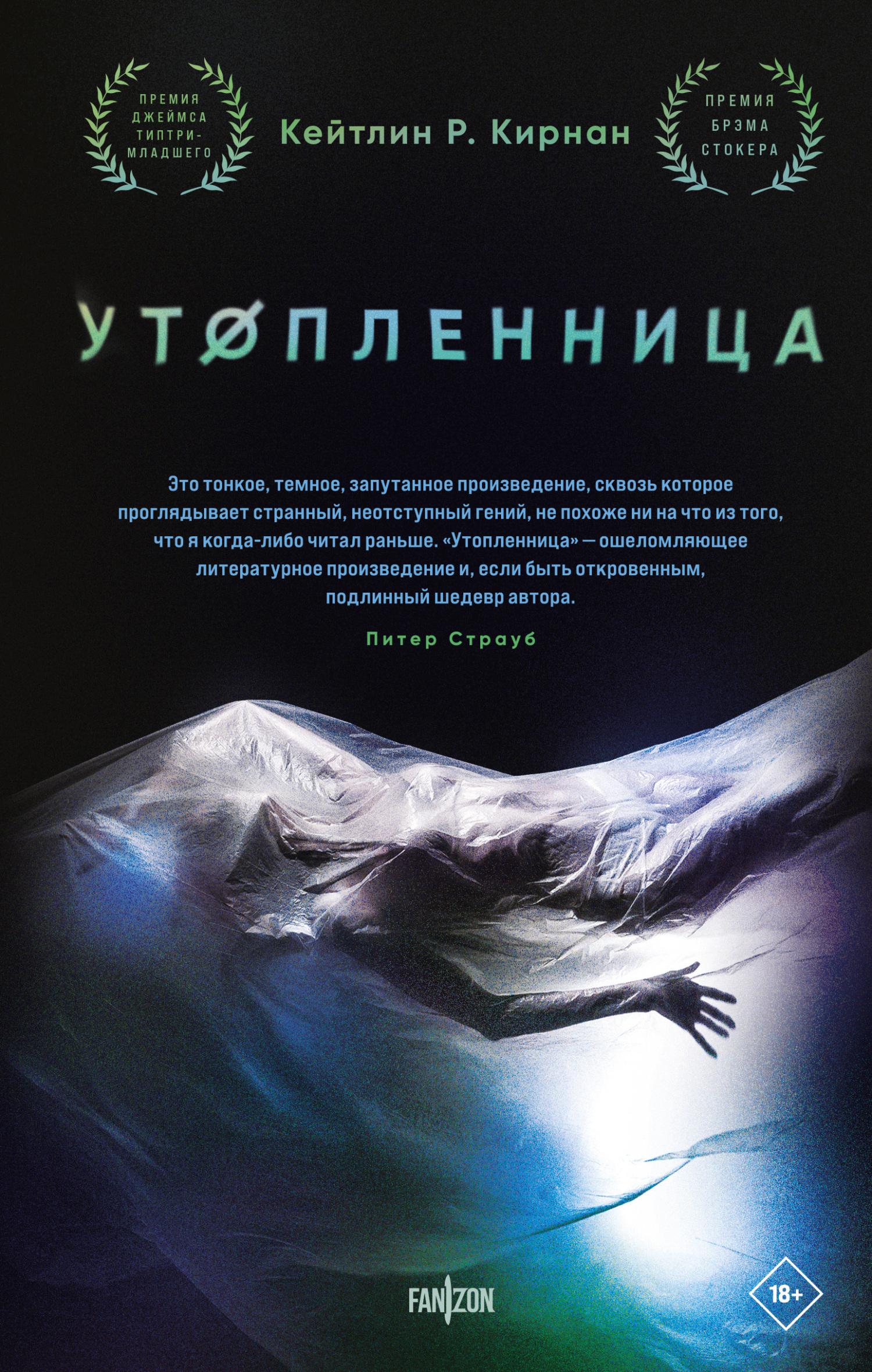

Премия Брэма Стокера. Премия Джеймса Типтри-младшего. Финалист премий «Небьюла», «Локус», Всемирной премии фэнтези, Мифопоэтической премии, премии Ширли Джексон и Британской премии фэнтези. Сложный и захватывающий роман о попытках молодой художницы, страдающей шизофренией, отличить реальность от психоза… и о интригующей встрече с женщиной-призраком. Художница Индия Морган Фелпс, для друзей просто Имп, пытается поведать о своей жизни, но ей приходится бороться с ненадежностью собственного разума. Страдая шизофренией, которая сопровождается тревожностью и ОКР, Имп с большим трудом отделяет фантазию от реальности. Но для нее важно рассказать свою «правду». И она отправляется в плавание по потоку собственного сознания, вспоминая и о своей одержимости, и о таинственной женщине, с которой столкнулась на обочине дороги. Имп должна преодолеть свою душевную болезнь или работать с ней, чтобы собрать в единую картину свои воспоминания и рассказать историю. Через глубокое исследование психических заболеваний и творческого процесса «Утопленница» рассказывает жуткую и пронзительную историю о попытках девушки открыть правду, которая заперта в ее голове. «От пронзительной, прекрасной и сконструированной идеально, словно шкатулка с секретом, "Утопленницы" перехватывает дыхание». – Холли Блэк «Это шедевр. Он заслуживает того, чтобы его читали, вне зависимости от жанровой принадлежности, еще очень-очень долго». – Элизабет Бир «Превосходно написанный, поразительно оригинальный роман, в котором находят отражение отсылки к классике таких авторов, как Ширли Джексон, Г. Ф. Лавкрафт и Питер Страуб, выводит Кейтлин Р. Кирнан в первые ряды мастеров современной мрачной фантастики. Это будоражащая и незабываемая история с рассказчиком, чей голос будет звучать в вашей голове еще долго после полуночи». – Элизабет Хэнд «С этим романом Кейтлин Р. Кирнан прочно входит в новый, пока только формирующийся авангард наиболее искусных авторов готики и фантастики, способных создавать прозу с глубокой моральной и художественной серьезностью. Это тонкое, темное, запутанное произведение, сквозь которое проглядывает странный, неотступный гений, не похоже ни на что из того, что я когда-либо читал раньше. "Утопленница" – ошеломляющее литературное произведение и, если быть откровенным, подлинный шедевр автора». – Питер Страуб «Кейтлин Р. Кирнан выворачивает историю о призраках наизнанку и трансформирует ее. Это история о том, как рассказываются истории, о том, что они раскрывают и о чем умалчивают, но от этого она не становится менее напряженной и захватывающей. Это роман о реальных и воображаемых кошмарах, который быстро затягивает вас на самую глубину и потом очень медленно позволяет всплыть за глотком воздуха». – Брайан Эвенсон «Роман, сочетающий в себе все элементы прозы Кейтлин Р. Кирнан, ожидаемые ее читателем: удивительная яркость стиля, атмосфера томной меланхолии и необъяснимая смесь мучительной красоты и сковывающего ужаса. Это история о привидениях, но также и книга о том, как пишутся истории о привидениях. Рассуждение о природе влюбленности, разочаровании в любви и размышления о том, является ли безумие подарком или проклятием. Один из тех очень немногих романов, читая которые хочется, чтобы они никогда не заканчивались». – С. Т. Джоши «Кирнан закрепляет на своем верстаке традиционные мемуары и полностью меняет их форму, превращая во что-то совершенно иное, хотя и до боли знакомое – более чуждое, более сложное, более красивое и более правдивое». – Кэтрин М. Валенте «Я восхищаюсь автором и ее способностью сплетать из предложений элегантную паутину текста. К концу этого романа вы уже не будете уверены, где проходят границы между сном и реальностью, призрачным и телесным, безумием и здравомыслием». – Бенджамин Пирси «Кирнан – картограф затерянных миров. Она пишет о порогах, тех суровых пространствах между двумя реальностями, которые переживает сама и которые приходится пересекать, если не преодолевать». – The New York Times «Открой Ширли Джексон для себя постмодернизм, результат мог бы немного походить на роман Кейтлин Р. Кирнан. Насыщенный, многослойный, зловещий, смешной и пугающий одновременно, роман переносит читателей в пучину галлюцинаций, полных желаний и тайн, излагаемых голосом некой Индии Морган Фелпс, одного из самых неотразимых и ненадежных рассказчиков, с которыми я когда-либо сталкивался. Тех, кто откроет эту книгу, ждет дикое и странное путешествие». – Дэн Хаон