Шрифт:

-

+

Закладка:

Сделать

Перейти на страницу:

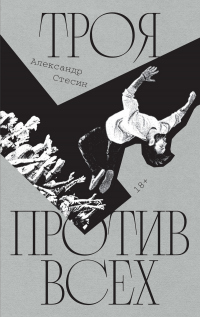

О чем эта книга? Об американских панках и африканских нефтяниках. О любви и советском детстве. Какая может быть между всем этим связь? Спросите у Вадика Гольднера, и он ответит вам на смеси русского с английским и португальским. Герой нового романа Александра Стесина прожил несколько жизней: школьник-эмигрант, юный панк-хардкорщик, преуспевающий адвокат в Анголе… «Троя против всех» – это книга о том, как опыт прошлого неожиданно пробивается в наше настоящее. Рассказывая о взрослении героя на трёх континентах, автор по-своему обновляет классический жанр «роман воспитания». Саундтреком здесь становится то чувственное португальское фаду, то яростный хардкор, который одинаково любят и в трущобах ангольской столицы, и в захолустном американском городе с гомеровским названием. Александр Стесин – поэт, прозаик, путешественник и врач, автор книг «Путем чая» (2017), «Нью-йоркский обход» (2019), «Африканская книга» (2020), «Птицы жизни» (2021) и других, лауреат «Русской премии» (2014) и литературной премии «НОС» (2019).

Перейти на страницу:

Еще книги автора «Александр Стесин»: